स्मरण मुक्तिबोध: उनके वे सबसे अच्छे दिन

11 सितंबर को पुण्यतिथि पर विशेष

-दिवाकर मुक्तिबोध

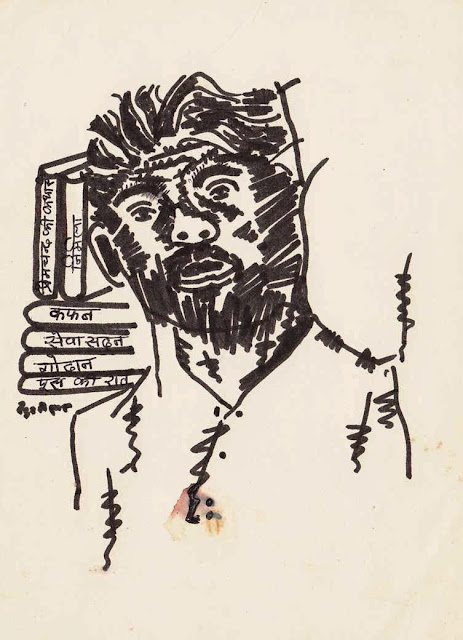

मुक्तिबोध

जन्मशताब्दी वर्ष की शुरुआत 13 नवंबर 2016 से हो चुकी है। एक बेटे के तौर

पर बचपन एवं किशोर वय की ओर बढ़ते हुए हमें उनके सान्निध्य के करीब 10-12

वर्ष ही मिले। जन्म के बाद शुरु के 5-6 साल आप छोड़ दीजिए क्योंकि यादों के

कुछ पल, कुछ घटनाएँ ही आपके जेहन में रहती है जो जीवन भर साथ चलती हैं।

ऐसे ही चंद प्रसंगों पर आधारित संस्मरण की यह दूसरी किस्त। प्रथम किस्त नई दिल्ली से प्रकाशित ""दुनिया इन दिनों'' में 15-30 सितंबर 2016 के अंक में छप चुकी है।

""पता नहीं कब कौन कहां, किस ओर मिले,

किस सांझ मिले, किस सुबह मिले,

यह राह जिंदगी की, जिससे जिस जगह मिले।''

कविता की ये वे पंक्तियां हैं जिन्हें मैं बचपन में अक्सर सुना करता था, पाठ करते हुए मुक्तिबोधजी से। स्व. श्री गजानन माधव मुक्तिबोध मेरे पिता, जिन्हें हम सभी, घरवाले दादा-दादी भी बाबू साहेब के नाम से संबोधित करते थे। मैं उनका श्रोता उस दौर में बना जब मुझे अस्थमा हुआ। दमे के शिकार बेटे को गोद में लेकर हालांकि वह इतना बड़ा हो गया था कि गोद में नहीं समा सकता था, थपकियां देकर वे जो कविताएं सुनाया करते थे, उनमें ""पता नहीं'' शीर्षक की इस कविता की प्रारंभिक लाइनें मेरे दिमाग में अभी भी कौधंती हैं। वह शायद इसलिए कि मैंने उसे उनके स्वर में बार-बार सुना है। जिस लयबद्ध तरीके से वे इसे सुनाया करते थे, कि मुझे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती थी। अस्थमा एक ऐसा रोग है जो आदमी को चैन से सोने भी नहीं देता। धाैंकनी की तरह बेचैनी होती सांसें ऊपर-नीचे होती रहती हैं जिसकी वजह से सीधा लेटा नहीं जा सकता। दो-तीन तकियों के सहारे आधा धड़ ऊपर रखकर-एक तरह से बैठे-बैठे राते काटनी पड़ती हैं। 10-11 साल की उम्र में मुझे दमे ने कब कब पकड़ा, याद नहीं, अलबत्ता पिताजी की बड़ी चिंता मुझे लेकर थी। इसलिए जब अधलेटे बेटे की हालत उनसे देखी नहीं जाती थी, तब वे उसे गोद में लेकर सस्वर कविताओं का पाठ करते थे, आगे पीछे अपने शरीर को झुलाते हुए ताकि मुझे नींद आ जाए और वह आ भी जाती थी।

बाबू साहेब की उर्दू शायरी में भी गहरी

दिलचस्पी थी। उस दौर के प्रख्यात उर्दू शायरों की किताबें उनकी लायब्रेरी

में थी, जिन्हें वे बार-बार पढ़ा करते थे। जिन पंक्तियों को मैने अक्सर

उन्हें गुनगुनाते हुए सुना है वह है - ""अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं

जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।'' मुझे पता नहीं था कि वे किस शायर की लिखी

कविता हैं पर मैं देखता था, उन्हें गुनगुनाते समय पिताजी बहुत प्रसन्न

मुद्रा में रहते थे। चक्करदार सीढ़़ी वाले हालनुमा कमरे में चक्कर लगाते

हुए वे इन पंक्तियों को बार-बार दोहराते थे। मैं समझता हूँ संतोष और खुशी

के जितने भी लम्हें उनकी जिंदगी में थे, कविताएँ उन्हें ताकत देती थीं।

उनकी उम्र कुछ भी नहीं थी, युवा थे, महज 40-42 के लेकिन "अभी तो मैं जवान

हूं' गुनगुना कर वे बढ़ती उम्र के अहसास को शायद कम करने की कोशिश करते थे।

संभवत: आशंकाग्रस्त थे। फिर भी इन पंक्तियों को गाकर उनके चेहरे पर जो

खुशी झलकती थी, वह उन्हें संतुष्टि देती थी, आशंकाओं से मुक्त करती थी।

लेकिन हकीकतन ऐसा हुआ कहाँ? वे अपने जीवन के प्रति कितने आशंकाग्रस्त थे,

इसकी झलक 5 फरवरी 1964 (मुक्तिबोध रचनावली खंड-6 - पृष्ठ 368) को श्री

श्रीकांत वर्मा को लिखे गए पत्र से मिलती है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है

- "जबलपुर से लौटने पर मैं बहुत बीमार पड़ गया। चलने में, सोने में, यहाँ

तक कि लिखने में भी चक्कर आते रहते हैं, खूब चक्कर आते हैं। इस कारण

छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का भी शिकार होता रहा। अपने स्वास्थ्य के संबंध में

भयानक और विकृत सपने आते रहते हैं। बहुत दुभाग्र्यपूर्ण अपने को महसूस करता

हूं।' दुर्भाग्य ने वाकई उनका पीछा नहीं छोड़ा। 47 की उम्र वे इस दुनिया

से चले गए। 11 सितंबर 1964। आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई

दिल्ली। समय रात्रि लगभग 8 बजे।

बाबू साहेब की उर्दू शायरी में भी गहरी

दिलचस्पी थी। उस दौर के प्रख्यात उर्दू शायरों की किताबें उनकी लायब्रेरी

में थी, जिन्हें वे बार-बार पढ़ा करते थे। जिन पंक्तियों को मैने अक्सर

उन्हें गुनगुनाते हुए सुना है वह है - ""अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं

जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।'' मुझे पता नहीं था कि वे किस शायर की लिखी

कविता हैं पर मैं देखता था, उन्हें गुनगुनाते समय पिताजी बहुत प्रसन्न

मुद्रा में रहते थे। चक्करदार सीढ़़ी वाले हालनुमा कमरे में चक्कर लगाते

हुए वे इन पंक्तियों को बार-बार दोहराते थे। मैं समझता हूँ संतोष और खुशी

के जितने भी लम्हें उनकी जिंदगी में थे, कविताएँ उन्हें ताकत देती थीं।

उनकी उम्र कुछ भी नहीं थी, युवा थे, महज 40-42 के लेकिन "अभी तो मैं जवान

हूं' गुनगुना कर वे बढ़ती उम्र के अहसास को शायद कम करने की कोशिश करते थे।

संभवत: आशंकाग्रस्त थे। फिर भी इन पंक्तियों को गाकर उनके चेहरे पर जो

खुशी झलकती थी, वह उन्हें संतुष्टि देती थी, आशंकाओं से मुक्त करती थी।

लेकिन हकीकतन ऐसा हुआ कहाँ? वे अपने जीवन के प्रति कितने आशंकाग्रस्त थे,

इसकी झलक 5 फरवरी 1964 (मुक्तिबोध रचनावली खंड-6 - पृष्ठ 368) को श्री

श्रीकांत वर्मा को लिखे गए पत्र से मिलती है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है

- "जबलपुर से लौटने पर मैं बहुत बीमार पड़ गया। चलने में, सोने में, यहाँ

तक कि लिखने में भी चक्कर आते रहते हैं, खूब चक्कर आते हैं। इस कारण

छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का भी शिकार होता रहा। अपने स्वास्थ्य के संबंध में

भयानक और विकृत सपने आते रहते हैं। बहुत दुभाग्र्यपूर्ण अपने को महसूस करता

हूं।' दुर्भाग्य ने वाकई उनका पीछा नहीं छोड़ा। 47 की उम्र वे इस दुनिया

से चले गए। 11 सितंबर 1964। आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई

दिल्ली। समय रात्रि लगभग 8 बजे।अपनी याद में पिताजी को बीमार पड़ते मैंने कभी नहीं देखा। बचपन की यादें यानी नागपुर में सन् 1954 -55, राजनांदगांव में 1964, उनकी मृत्यु पर्यन्त तक। जनवरी 1964 में पक्षाघात के बाद वे कभी नहीं उठ पाए। ऊंचे-पूरे, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कोई बीमारी उन्हें तोड़ सकती है। लेकिन हाथ-पैर उनके दर्द देते थे। कॉलेज से लौटने के बाद या निरंतर लेखन से आई शारीरिक शिथिलता दूर करने के लिए वे हमें हाथ-पैर दबाने के लिए कहते थे। यह काम मालिश जैसा नहीं था यानी यहाँ हाथों की उंगलियों का कोई काम नहीं था। वे पेट के बल लेट जाते थे और हमें ऊपर से नीचे तक, पैरों से लेकर गर्दन तक पांव से दबाने कहते थे। हम दीवार के सहारे एक तरह से उनकी पीठ व कमर पर नाचते थे। यह हमारे लिए खेल था किन्तु उन्हें इससे आराम मिलता था। कभी-कभी वे पेट भी इसी तरह हमसे दबाया करते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें कितनी तकलीफ थी पर न तो वे डॉक्टर के पास जाते थे और न दवाई लेते थे। इसलिए उनकी शारीरिक पीड़ाओं का हमें अहसास नहीं था।

बाबू साहेब को हमने गुस्से में कभी नहीं देखा। दिन-रात व्यस्तता के चलते हमारी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने या हमें पढ़ाने के लिए वक्त निकालना उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन वसंतपुर के मकान में रात्रि में कंदील की रोशनी में जब कभी वे हमें किताब कापी लेकर आने के लिए कहते थे, तो हमारी रूह कांप जाती थी। हालांकि वे हम पर कभी नाराज नहीं होते थे और न ही डांटते-फटकारते थे। हम पढ़ते कम थे पर उन्हें एतराज नहीं था। मैं और मेरी बड़ी बहन उषा नगर पालिका की प्राथमिक शाला के विद्यार्थी थे। पढ़ाई लिखाई में मैं सामान्य था लेकिन उषा से कुछ बेहतर। इसलिए पिताजी के सवालों का टूटा-फूटा सा जवाब मैं दे देता था। इससे उन्हें संतोष हो जाता था किन्तु उषा मूक बनी रहती थी इसलिए वह उनके गुस्से का शिकार बन जाती थी। उनका रौद्र रुप देखकर हम दोनों सहम जाते थे। यद्यपि गुस्सा शांत हो जाने के बाद वे हमें दुलारते भी थे। यह अच्छा था कि पढ़ाई-लिखाई का वह दौर न ज्यादा समय के लिए चलता था और न ज्यादा दिन चलता था। दिग्विजय कॉलेज परिसर वाले मकान में रहने के लिए आने के बाद वह खत्म हो गया। वक्त ने उन्हें वक्त नहीं दिया। वे बीमार पड़ गए।

राजनांदगाँव

के दिग्विजय कॉलेज जो अब शासकीय है, में आप जाएं तो उसके सौंदर्य को देखकर

आप अभिभूत हो जाएंगे। पिछले सिंह द्वार का हमारा वह मकान, दोनों तरफ बड़े

तालाब, रानी सागर, बूढ़ासागर, पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति का

यशोगान करते हुए नजर आएंगे। इसमें संदेह नहीं कि राज्य सरकार ने उसके

सौंदर्य को निखारा है, समूचे परिसर को स्मारक में तब्दील किया है,

प्रतिमाएं स्थापित की हैं, परिसर को हरा-भरा कर दिया है, एक नया भवन भी

बनाया है, इस सोच के साथ कि देश-प्रदेश के लेखक, विचारक इस भवन में सरकार

के मेहमान बनकर रहेंगे और रचनात्मक कार्य करेंगे। सिंह द्वार के ऊपर मंजिल

पर जहाँ हम रहते थे, पिताजी की स्मृतियों को संजोया गया है, उनकी लेखन

सामग्री, उनकी कुछ किताबें, उनके कुछ वस्त्र, कुछ पांडुलिपियां प्रदर्शित

की गई हैं। दीवारों पर दुलर्भ फोटोग्राफ थे जो उनकी जीवन यात्रा के कुछ

पलों के साक्षी थे। किन्तु सीलन आने की वजह से वे निकाल दिए गए। स्मृतियों

का यह झरोखा उस हाल तक सीमित हैं जहाँ वे चक्करदार सीढ़ियां हैं जो उनकी

प्रख्यात कविता "अंधेरे में' जीवन की रहस्यात्मकता की प्रतीक बनी है। बगल

के दो अन्य कमरों में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है और डा. बलदेव प्रसाद

मिश्र। इसलिए हमारे उस मकान को राज्य सरकार द्वारा त्रिवेणी नाम दिया गया

है। कभी खंडहर रहे इस भवन में जिसे कॉलेज के प्राचार्य स्व. किशोरीलाल

शुक्ल के निर्देश पर रहने लायक बना दिया गया था, हम रहते थे। बख्शीजी या

मिश्रजी नहीं। यह कोई कीर्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं थी पर ज्यादा अच्छा होता

यदि इस मकान एवं परिसर में सिर्फ पिताजी की स्मृतियों को संजोया जाता। यह

अलग बात है कि हिन्दी साहित्य जगत में इस "त्रिवेणी' को मुक्तिबोध स्मारक

के रुप में ही जाना जाता है। बहरहाल राज्य सरकार ने एक दशक पूर्व परिसर की

कायाकल्प करके साहित्य जगत में बड़ी वाहवाही लूट ली थी, बड़ी सराहना मिली

थी, किन्तु उसके बाद उसने पलटकर नहीं देखा। साहित्य - सृजन के लिए बना भवन

लगभग एक दशक से सृजनात्मकता की बाट जोह रहा है। अब तक उसे एक भी लेखक नहीं

मिला जो उसकी उदासी दूर कर सकें। सरकार ने अपने कारणों से जिसे राजनीतिक भी

कह सकते हैं और सांस्कृतिक सोच का अभाव भी, इससे पल्ला झाड़ लिया है।

राज्य की भाजपा सरकार के साथ ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं। लेकिन इसी सरकार ने

वर्ष 2014 में राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन करके देशव्यापी सराहना

अर्जित की थी। फिर उसे इसकी दुबारा जरुरत नहीं पड़ी। राजनांदगाँव में

मुक्तिबोध स्मारक के साथ भी कुछ ऐसा ही है।

राजनांदगाँव

के दिग्विजय कॉलेज जो अब शासकीय है, में आप जाएं तो उसके सौंदर्य को देखकर

आप अभिभूत हो जाएंगे। पिछले सिंह द्वार का हमारा वह मकान, दोनों तरफ बड़े

तालाब, रानी सागर, बूढ़ासागर, पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति का

यशोगान करते हुए नजर आएंगे। इसमें संदेह नहीं कि राज्य सरकार ने उसके

सौंदर्य को निखारा है, समूचे परिसर को स्मारक में तब्दील किया है,

प्रतिमाएं स्थापित की हैं, परिसर को हरा-भरा कर दिया है, एक नया भवन भी

बनाया है, इस सोच के साथ कि देश-प्रदेश के लेखक, विचारक इस भवन में सरकार

के मेहमान बनकर रहेंगे और रचनात्मक कार्य करेंगे। सिंह द्वार के ऊपर मंजिल

पर जहाँ हम रहते थे, पिताजी की स्मृतियों को संजोया गया है, उनकी लेखन

सामग्री, उनकी कुछ किताबें, उनके कुछ वस्त्र, कुछ पांडुलिपियां प्रदर्शित

की गई हैं। दीवारों पर दुलर्भ फोटोग्राफ थे जो उनकी जीवन यात्रा के कुछ

पलों के साक्षी थे। किन्तु सीलन आने की वजह से वे निकाल दिए गए। स्मृतियों

का यह झरोखा उस हाल तक सीमित हैं जहाँ वे चक्करदार सीढ़ियां हैं जो उनकी

प्रख्यात कविता "अंधेरे में' जीवन की रहस्यात्मकता की प्रतीक बनी है। बगल

के दो अन्य कमरों में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है और डा. बलदेव प्रसाद

मिश्र। इसलिए हमारे उस मकान को राज्य सरकार द्वारा त्रिवेणी नाम दिया गया

है। कभी खंडहर रहे इस भवन में जिसे कॉलेज के प्राचार्य स्व. किशोरीलाल

शुक्ल के निर्देश पर रहने लायक बना दिया गया था, हम रहते थे। बख्शीजी या

मिश्रजी नहीं। यह कोई कीर्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं थी पर ज्यादा अच्छा होता

यदि इस मकान एवं परिसर में सिर्फ पिताजी की स्मृतियों को संजोया जाता। यह

अलग बात है कि हिन्दी साहित्य जगत में इस "त्रिवेणी' को मुक्तिबोध स्मारक

के रुप में ही जाना जाता है। बहरहाल राज्य सरकार ने एक दशक पूर्व परिसर की

कायाकल्प करके साहित्य जगत में बड़ी वाहवाही लूट ली थी, बड़ी सराहना मिली

थी, किन्तु उसके बाद उसने पलटकर नहीं देखा। साहित्य - सृजन के लिए बना भवन

लगभग एक दशक से सृजनात्मकता की बाट जोह रहा है। अब तक उसे एक भी लेखक नहीं

मिला जो उसकी उदासी दूर कर सकें। सरकार ने अपने कारणों से जिसे राजनीतिक भी

कह सकते हैं और सांस्कृतिक सोच का अभाव भी, इससे पल्ला झाड़ लिया है।

राज्य की भाजपा सरकार के साथ ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं। लेकिन इसी सरकार ने

वर्ष 2014 में राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन करके देशव्यापी सराहना

अर्जित की थी। फिर उसे इसकी दुबारा जरुरत नहीं पड़ी। राजनांदगाँव में

मुक्तिबोध स्मारक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बहरहाल सन् 1960 में जब हम वसंतपुर से दिग्विजय कॉलेज में एरिया में रहने गए थे, तब भी उसका सौंदर्य अद्भुत था, हालांकि वह खुरदुरा था। शहर में रहते हुए गाँव जैसा अहसास। सिंह द्वार, आम रास्ता था। सुबह-शाम खुलता-बंद होता। दरवाजों पर बड़ी-बड़ी कीलें ठुकी हुई थीं जो राजशाही की प्रतीक थीं। वे अभी भी वैसी ही हैं। इस द्वार से सबसे ज्यादा आते-जाते थे वे धोबी जिनके लिए दोनों तालाबों के घाट ज्यादा मुफीद थे। धोबीघाट पर कपड़े पटकने की ध्वनि में भी एक अलग तरह की मिठास थी। मकान की बड़ी-बड़ी खिड़कियों से टकराती ध्वनियां मधुर संगीत का अहसास कराती थी। पिताजी के जीवन के ये सबसे अच्छे दिन थे। राजनांदगाँव का वसंतपुर व दिग्विजय कॉलेज का हमारा किराए का मकान।

जहाँ तक मुझे स्मरण है, बाबू साहेब ने नागपुर आकाशवाणी की नौकरी छोडऩे के बाद, "नया खून' में काम किया। यह उनकी पत्रकारिता का दौर था जिसमें उन्होंने सम-सामयिक विषयों जिसमें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल है, काफी कुछ लिखा। उन दिनों के नागपुर का भी उन्होंने बड़ा भावनात्मक चित्र खींचा। माँ से मैंने सुना था "नया खून' में रहते हुए उनके लिए दो नौकरियों की व्यवस्था हुई थी। दिल्ली श्री श्रीकांत वर्मा ने प्रयत्न किए थे और राजनांदगाँव से श्री शरद कोठारी ने। अब समस्या दो शहरों में से एक को चुनने की थी। अंतत: बाबू साहेब ने महानगर की बजाए कस्बाई राजनांदगाँव को चुना। दिग्विजय कॉलेज जो उन दिनों निजी था, में उन्हें प्राध्यापकी मिली। यह एकदम सही निर्णय था क्योंकि जो शांतता और सौहाद्र्रता इस शहर थी, वह उन्हें संभवत: दिल्ली में नहीं मिल सकती थी। राजनांदगाँव उनके लेखन एवं जीवन की दृष्टि से इसीलिए महत्वपूर्ण रहा।

वे कितने पारिवारिक थे, कितने संवेदनशील यह बहुतेरी घटनाओं से जाहिर है। एक प्रसंग है - वसंतपुर में हमारे मकान के सामने आगे बड़ा था मैदान था जहां हम प्राय: रोज पतंग उड़ाया करते थे। एक दिन पतंग उड़ाते- उड़ाते मैं पीछे हटता गया और अंत में मेरा पैर एक बड़े पत्थर से जा टकराया। हड्डी में चोट आई। कुछ दिनों में वह बहुत सूज गया और उसमें मवाद आ गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा - चीरा लगाना पड़ेगा। दर्द के उन दिनों में पिताजी हर पल मेरे साथ रहे। अस्पताल लाना-ले-जाना, पास में बैठना, पुचकारना और आखिर में सरकारी अस्पताल में चीरा लगाते समय मुझे पकड़कर रखना। उन दिनों ऐसी छोटी-मोटी सर्जरी पर एनेस्थिया नहीं दिया जाता था। छोटे बच्चे इंजेक्शन से वैसे भी घबराते है और ऊपर से चीरा। भयानक क्षण थे। मेरी दर्द भरी चीखें और मजबूती से मेरे पैर पकड़े हुए घबराए से पिताजी। उनका कांपता चेहरा, वह दृश्य अभी भी आँखों के सामने हैं।

मुझे अस्थमा था। जब यह महसूस हुआ कि घर के दोनों तरफ के तालाब और उमस भरा वातावरण इसकी एक वजह है तो मेरे रहने की अलग व्यवस्था की गई। माँ के साथ एवं बड़े भैय्या के साथ। गर्मी के दिन थे। शहर से बाहर जैन स्कूल में छुट्टियां थी इसलिए स्कूल के एक कमरे में मैं माँ के साथ रहा। इसके बाद मेरे लिए शहर के नजदीक लेबर कॉलोनी में एक कमरे का मकान किराये पर लिया गया जहाँ मैं भैया के साथ रहने लगा। पिताजी रोज शाम को पैदल मिलने आया करते थे, किसी नजदीकी मित्र के साथ। मेरे लिए उनकी चिंता गहन थी। अभावों के बावजूद उन्होंने हमें किसी बात की कमी नहीं होने दी। समय के साथ मैं तो ठीक हो गया पर वे बीमार पड़ गए। ऐसे पड़ गए कि फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए।

यकीनन राजनांदगाँव उनकी सृजनात्मकता का स्वर्णिम काल था। जीवन में कुछ निश्चिंतता थी, कुछ सुख थे पर दुर्भाग्य से यह समय अत्यल्प रहा। लेकिन मात्र 6-7 साल। इस अवधि में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखन यही हुआ। वे छत्तीसगढ़ के प्रति कितने कृतज्ञ थे, इसका प्रमाण श्री श्रीकांत वर्मा को लिखे गए उनके पत्र से मिलता है - 14 नवंबर 1963 के पत्र में उन्होंने लिखा है -""उस छत्तीसगढ़ का मैं ऋणी हूँ जिसने मुझे और मेरे बाल बच्चों को शांतिपूर्वक जीने का क्षेत्र दिया। उस छत्तीसगढ़ में जहाँ मुझे मेरे प्यारे छोटे-छोटे लोग मिले, जिन्होंने मुझे बाहों में समेट लिया और बड़े भी मिले, जिन्होंने मुझे सम्मान और सत्कार प्रदान करके, संकटों से बचाया''।

बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन है।

ReplyDeleteआपके पिता के आपके प्रति स्नेह,और आपके उनके प्रति आदर का बहुत ही जीवन्त वर्णन किया है आपने इस प्रलेख में।

बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन है।

ReplyDeleteआपके पिता के आपके प्रति स्नेह,और आपके उनके प्रति आदर का बहुत ही जीवन्त वर्णन किया है आपने इस प्रलेख में।