कुछ यादें

‘‘जीवन में ऐसी बहुतेरी घटनाएं घटती हैं जो यादें बनकर रह जाती हैं, कुछ

कड़वी, कुछ मीठी और कुछ अवसाद भरी। वे कैसी भी हों, पीछा नहीं छोड़ती। जब आप

तनिक फुर्सत में होते हैं, जिंदगी के पन्ने पलटने लगते हैं तो चलचित्र की

तरह उनका अक्स आंखों के सामने उभरने लगता है और आप अतीत में खो जाते हैं।

ऐसे ही कुछ संस्मरण हैं जो मैने फुर्सत के क्षणों में सन 2010 के प्रारंभ

में लिखे थे। उनमें से तीन अजीम शख्सियतों से सोचा आपकी मुलाकात करा दूं।

स्वर्गीय हो चुके ये तीन मित्र व छोटे-बड़े भाई हैं सर्वश्री सुशील

त्रिपाठी, निर्भीक वर्मा एवं श्री रम्मू श्रीवास्तव।’’

**********************************************************************************

सुशील त्रिपाठी-

बात कहां से शुरू करें ? कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत सोचा काफी माथापच्ची की। अतीत में कई डुबकियां लगाई। कई सिरे तलाशे। लेकिन हर सिरे को दूसरा खारिज करता चला गया। थक हार कर सोचा दिमाग खपाने से मतलब नही। कागज कलम एक तरफ रखें और चुपचाप आराम फरमाएं।

लेकिन क्या ऐसा संभव है? मन में कहां शांति? किस कदर बेचैनी होती है इसे हर शब्दकार बेहतर जानता-समझता है। सो शांति तभी मिलेगी, जब किसी एक सिरे को जबरिया पकड़कर लिखना शुरू कर दें। किन्तु यह भी क्या कम मुश्किल है। बात फिर घूम फिरकर वहीं आ जाती है, शुरूआत बढ़िया होनी चाहिए, तसल्लीबख्श होनी चाहिए। लिहाजा दिमाग के घोडेÞ पूर्ववत दौड़ते रहे और उस पर सवार सैनिक गर्दन से लिपटा पड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ, थका हारा। एक दिन एकाएक ख्याल आया सुशील त्रिपाठी से शुरूआत की जाए। उत्तर प्रदेश के इस प्रतिभाशाली पत्रकार की मौत की खबर स्तब्धकारी थी। कुल जमा लगभग 30 वर्षों के परिचय में मेरी उनसे केवल दो बार मुलाकात हुई थी। 1980 में उस समय जब मैं देशबंधु की ओर से एडवांस जर्नलिज्म का वर्कशाप अटैंड करने बनारस गया था। 15 दिन बीएचयू के गेस्ट हाऊस में रहा और इस दौरान तीन या चार दफा सुशील से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हुई काशीनाथ जी के यहां। काशीनाथ सिंह प्रख्यात कथाकार। उनसे मिलने अस्सी स्थित उनके घर गया था। वे अभिभूत हुए, बेहद खुश। उन्होने प्रस्ताव रखा मैं दुबारा आऊ तथा छात्रों से पिताजी के संस्मरण सुनाऊं। मै गया और वहीं कईयों से परिचय हुआ, मित्रता हुई। सुशील उन्हीं में से एक थे।

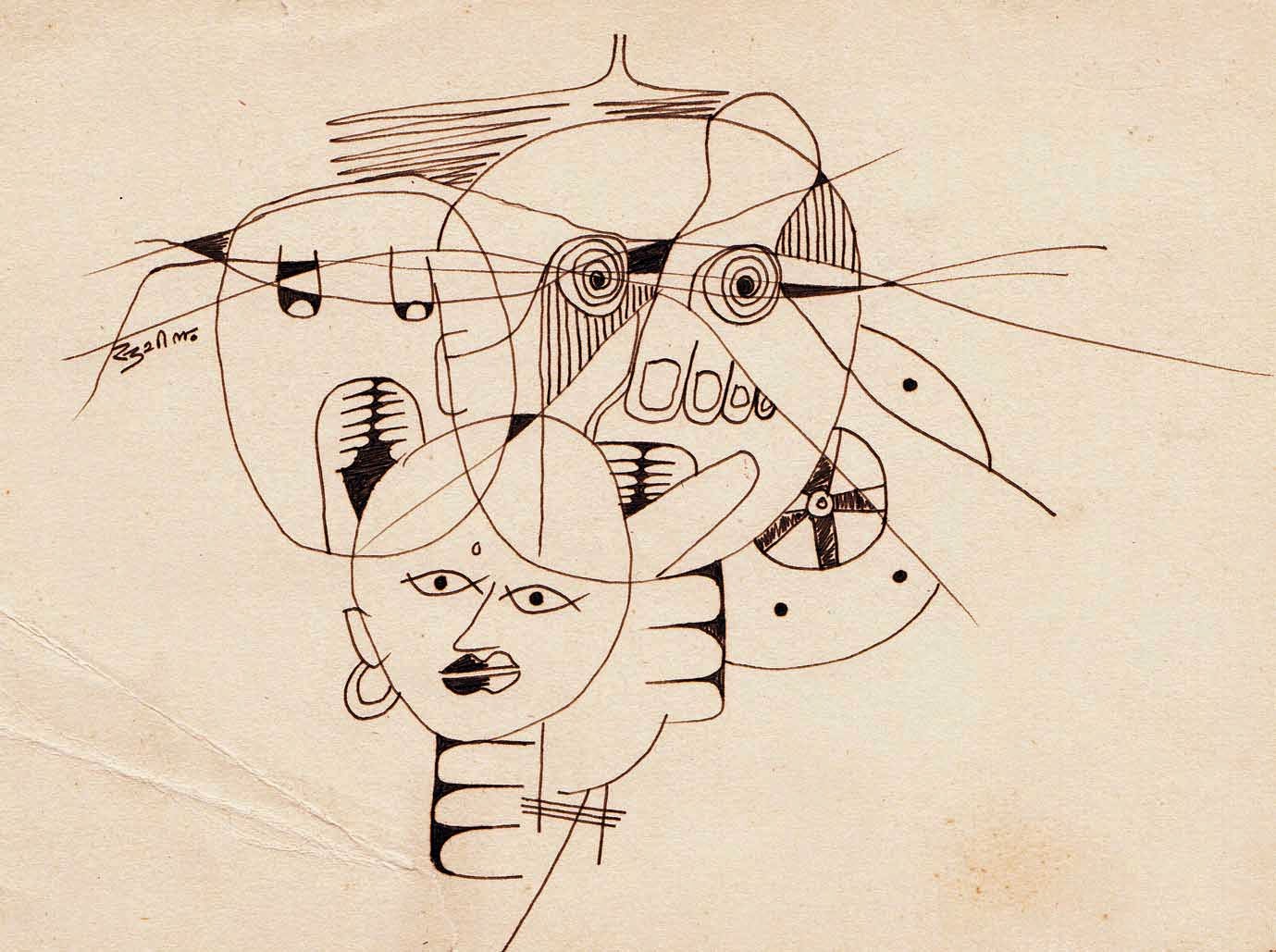

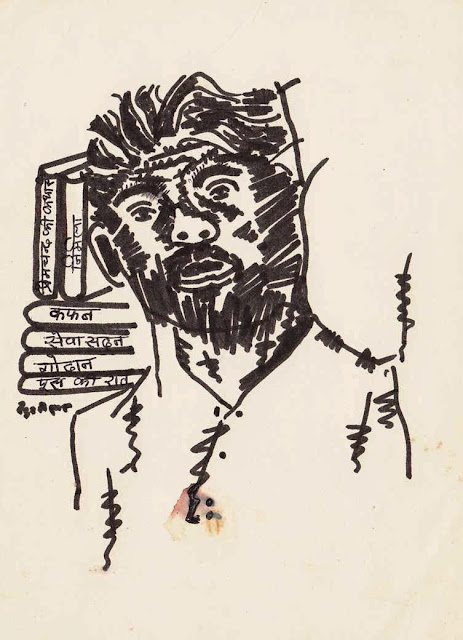

बनारस की मीठी यादें लेकर रायपुर लौटा। सुशील से कुछ समय तक चिट्टी पत्री हुई। इस बीच उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र इस उम्मीद के साथ भिजवाएं कि साहित्य विशेषांक में उनका इस्तेमाल करूं। वे रेखाचित्र ज्यों के त्यों पडेÞ रह गए। दुर्भाग्य से उनका कहीं उपयोग नहीं किया जा सका। जैसा कि अमूमन होता है चिट्ठियां दूरियां घटाती जरूर हैं पर उनकी निरंतरता बनाए रखना प्राय: कठिन होता है। फिर यह टू वे प्रोसेस है। यदि दोनों पहिए ठीक से घुमते रहे तो सफर तय होता रहता है। पर एक की भी गति धीमी हुई या थम गई तो संबंधों पर पूर्ण विराम लगते देर नहीं लगती अलबत्ता उसकी उष्मा जिंदगी भर कायम रहती है। सुशील के साथ ऐसा ही हुआ। पत्र बंद हो गए। मेरा भी बनारस जाना कभी नहीं हुआ। सुशील की खोज खबर नहीं मिली। अलबत्ता यादें तरोताजा रहीं। आत्मीयता के धागे टूटते नहीं हैं क्यों कि वे भावनाओं के रिश्ते में गुथे हुए रहते हैं। शायद अक्टूबर 2008 की बात है सुशील का फोन आया ‘रायपुर में हूं मिलने आ रहा हूं’। दैनिक भास्कर के दफ्तर में वे आए। करीब 27 बरस बाद उन्हे देख रहा था। डील डौल एकदम बदल गया। आते ही गले मिले। यादों को बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। सुशील ने बताया नामवर जी रायपुर आए थे, ‘इस राह से गुजरते हुए’ का विमोचन करने। उन्होने कहा था रायपुर में मिलना और उससे किताब ले लेना।

मैंने अपनी किताब उन्हें भेंट की। पन्ने पलटते हुए उन्होंने बताया नामवर जी एवं काशीनाथ जी से मुलाकातें होती रहती है। बनारस-बनारस है। उस जैसा शहर कहां? उस जैसे लोग कहां? सारी मित्र मंडली रोज इकट्ठी होती है। वामपंथ की दुर्दशा को लेकर दुनिया जहान की बातें। खूब मजा।

इस छोटी सी मुलाकात में सुशील ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। अलबत्ता कॉफी हाउस से लौटते हुए उन्होने कहा- भास्कर में या कहीं और नौकरी की अच्छी गुंजाइश बने तो जरूर इत्तला करें, कोशिश करें। उन्होने बताया बनारस में वे दैनिक हिन्दुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को कव्हर करते हैं। जिंदगी चल रही है। परिवार में जिम्मेदारियां अभी कम नहीं हुई है।

करीब डेढ़ दो घंटे साथ बिताने के बाद सुशील चले गए। दूसरे दिन मिलने के वादा करके। पर नहीं आए। अलबत्ता काशी के लिए रवाना होने के पूर्व उन्होने फोन किया। आश्वासन दिया दुबारा रायपुर समय लेकर आएंगे। पर वह समय नहीं आया। हालांकि इस बीच उनका फोन आया, बातें हुई। मैं निश्चिंत था। सुशील मजे में होंगे। उनकी बात याद थी। उनके लिए बेहतर जगह तलाशने की पर आजकल अखबारों में प्राय: गुंजाइशें उन्हीं के लिए बनती हैं जो सबंधों को भुनाना जानते हैं तथा इसके लिए सायास प्रयास करते हैं। मैं इसमें कच्चा हूं, सुशील भी निश्चय ही कच्चे होंगे। वरना उनके जैसे प्रतिभाशाली पत्रकार एवं चित्रकार के लिए अच्छी नौकरी मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी।

सुशील को गए तीन चार महीने हो गए। सन 2008 बीता। जनवरी 2009 में इप्टा के अभा. मुक्तिबोध नाट्य समारोह में काशीनाथ जी से मुलाकात हुई। उनसे सहज पूछा- सुशील कैसे हैं?

-मर गए। रिपोर्टिंग के लिए किसी पहाड़ पर चढ गए थे। पैर फिसला, गिर गए। तीन चार दिन अस्पताल में बेहोश पड़े रहे। नहीं न बच पाए।

काशीनाथ जी से उनके निधन की खबर सुनकार स्तब्ध रह गया। फिर मन नहीं लगा। बीच कार्यक्रम से लौट आया। सारी रात सुशील सपने में आए और बातें करते रहे।

एक पत्रकार मित्र का इतना कारूणिक अंत! मन अभी भी उदास है। उनके रेखाचित्र मैंने सहेजकर अलग रख दिए हैं। मैं नहीं जानता था कि उनके चित्र याद बनकर रह जाएंगे। उन्हें देखता हूं तो मन भर आता है।

******************************************************************************

सुशील त्रिपाठी के रेखाचित्र -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीक वर्मा-

जिस एक और दिवंगत पत्रकार मित्र की छवि मन से नहीं उतरी है, वह है निर्भीक वर्मा। अपने किसी प्रियजन जिसे आप हमेशा प्रफुल्लित देखते रहे हो, प्राय: रोज मिलते रहे हो, यदि किसी दिन उसकी मृत्यु की सूचना मिले तो जाहिर है आप संज्ञा शून्य हो जाएंगे। जिंदगी भर शोक को ढोने के कुछ प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं।

सुशील की तरह निर्भीक वर्मा के निधन की सूचना एक सुबह मिली और फिर कई दिन वह दिलो-दिमाग के दरवाजे खटखटाता रहा। वह कब गया, तारीख अब ठीक से याद नहीं। अलबत्ता वह साल 1987 का था।

खिंलदड स्वाभाव के निर्भीक ने जिंदगी को संवारने बहुत पापड़ बेले थे। लेकिन ठीक से संवार नहीं पाए। भोपाल से आए इस युवा पत्रकार से मेरी पहली मुलाकात सन 1978 में देशबंधु कार्यालय में हुई थी। श्री गंगाप्रसाद ठाकुर एवं निर्भीक वर्मा दोनो भोपाल से देशबंधु का प्रकाशन स्थगित होने के बाद प्रबंधन की ओर से रायपुर भेजे गए थे। मुझसे कहा गया था, निर्भीक से बात करूं, और पुछूं वे किस डेस्क पर कार्य करना पसंद करेंगे। मैने पूछा- गोरे चिट्टे निर्भीक ने बेपरवाही से कंधे उछाल दिए और कहा प्रिंटर और सिटी डेस्क को छोड़कर कहीं भी काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात थी आखिरी डेस्क रीजनल ही बचती थी। अपनी पंसद की डेस्क पर कार्य करने के लिए अवसर तलाशने का यह उनका अपना तरीका था। मृत्यु पर्यंत वे इसी डेस्क पर कार्य करते रहे।

निर्भीक का साथ शायद 7-8 वर्षों तक ही रहा। उसके व्यक्तित्व में विविधताएं थी। हास-परिहास प्रिय शगल था और कम्पोजिंग रूम में ठुमके लगाना रोजमर्रा की बात थी। जिंदादिल आदमी जहां भी रहे, खुशनुमा माहौल बनाए रखता है। कभी वातावरण में तनाव नहीं आने देता। निर्भीक की जिंदादिली अद्भुत थी किन्तु विचार-परक पत्रकारिता के भी वे पक्के खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय विषयों पर उनकी कलम खूब चलती थी। उनकी लेखन शैली इतनी रसदार थी कि एक-एक शब्द जबान पर मिठास घोल देता था। जैसा उनका व्यक्तित्व था, वे व्यंग्य के उस्ताद थे। देशबंधु में प्रकाशित उनका साप्ताहित कालम ‘‘हम बिहार से बोल रहे हैं’’ भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके पोषक राजनेताओं पर करारा प्रहार करता था। लेकिन उनके लेखन में निरंतरता नहीं थी। उनका कालम लंबा नहीं खींचा। शायद 6-8 महीने ही चला। देशबंधु के बाद ‘अमृत संदेश’ में मेरा उनका पुन: साथ हुआ। सन् 1983 के प्रारंभ में अखबार की स्थापना के पूर्व से ही मैं इससे जुड़ गया था। निर्भीक एक दो साल बाद आए।

निर्भीक में साहित्यिक प्रतिभा गजब की थी। भोपाल की साहित्यिक बिरादरी में उनका खूब उठना बैठना था। सभी छोटे बडे साहित्यकार, लेखक, कवि उनके मित्र। उस समय के युवा एवं प्रख्यात कवि राजेश जोशी के साथ उन्होंने ‘इसलिए’ निकाली। इस साहित्यिक पत्रिका की कुछ पुरानी प्रतियां उन्होंने मुझे भेंट की। भोपाल छूटा तो पत्रिका भी करीब-करीब बंद हो गई। लेकिन ‘इसलिए’ की अपनी छाप साहित्य की दुनिया में अभी भी कायम है।

निर्भीक की स्वभावगत विशेषताओं में कई बातें शामिल हैं- मनमौजी और फक्कड़ प्रकृति लेकिन मन निर्मल एवं संवेदनशील। छोटी-छोटी लेकिन सुई जैसी चुभने वाली बातें भी उनकी आंखों में पानी ला देती थी। ऐसा लगता था मानों आंखों में दर्द का समुंदर लहरा रहा है और वह फूटने-फूटने को है। दूसरों के दु:ख से दु:खी होने वाले निर्भीक नौकरी दांव पर लगाकर चलते थे। वे बड़ी शान से बताते- उन्होने 33 नौकरियां की। जबलपुर में होटल में वेटर का काम किया। कप-प्लेट धोयी। वे गर्व के साथ बताते- हरिशंकर परसाई उन विशेष स्नेह रखते थे। रोज रात को परसाईजी के यहां जाना और चुपचाप साहित्यिक महफिल की बातें सुनना उन्हें बहुत आनंद देता था। राजेश जोशी और परसाई दोनों का अपने जीवन पर गहरा प्रभाव वे मानते थे।

निर्भीक में जैसी संवेदनाशीलता रही, उसका दूसरा उदाहरण मिलना शायद मुश्किल है। देशबंधु के एक कर्मचारी को प्रबंध संपादक ललितजी ने गुस्से में आकर चांटा जड़ दिया। अपमानित कर्मचारी ने नौकरी तो नही छोड़ी लेकिन निर्भीक बेहद गुस्से में आ गए और नौकरी छोड़कर चले गए। यह अलग बात है कि भोपाल में जब उन्हें और कोई ठौर नहीं मिला तो अपनी उसी संवेदनशीलता को जीते हुए उन्होने ललित जी से पुन: नौकरी मांगी। और नहीं मिलने पर भोपाल के ताल में कूदकर जान देने की चेतावनी दी। ललितजी को पिघलना ही था। सो वो पिघले। निर्भीक की देशबंधु में वापसी तय थी। करीब महीने भर भटकने के बाद वे लौटकर रायपुर आ गए। देशबंधु फिर उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया। वे इसे तीर्थस्थल ही कहते थे क्योंकि देशबंधु के संस्थापक संपादक श्री मायाराम सुरजन के सान्निध्य में उन्होने भोपाल में काम किया था। मायाराम जी उनके आदर्श थे और अप्रतिम श्रद्धा के पात्र भी ।

निर्भीक ने जितना कुछ लिखा, उनके समकालीन पत्रकारों को छोड़कर कोई क्या जानता है? यह दु:खद है। लेकिन बहुतेरों को शायद यह नियति भी है। मृत्यु के बाद उनका व उनके लेखन का न कोई मूल्यांकन होता है और न ही कोई उन्हे याद करता है। पुराने मित्र जब कभी मिलते हैं और चर्चाओं का दौर चलता है तब उनकी कमी को, उनके न रहने से उपजी शून्यता को, महसूस किया जाता है। निर्भीक के मामले में भी ऐसा ही है।

निर्भीक को याद करते हुए अंतिम दो बातें। उसके जैसा खिलंदड़ी शराब में सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी मौत निश्चय ही स्वाभाविक नहीं थी। किन्तु इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठा। शायद उठाया नहीं गया।

दूसरी बात निर्भीक का असली नाम रामनारायण वर्मा था। हस्ताक्षर भी वे आरएन वर्मा के नाम से करते थे किन्तु कप्पू कहना उन्हे ज्यादा पसंद था। उनकी संवेदनशीलता की एक और मिसाल देखिए। रामसागरपारा के जिस मोहल्ले में वे किराए के मकान में रहते थे, पड़ोस में एक जवान लड़की मां के साथ रहती थी। गरीबी और ऊपर से जवानी, जाहिर था शोहदों की भीड़ घर के आस-पास मंडराया करती थी। कुछ दिन तक निर्भीक यह तमाशा देखते रहे। अकस्मात एक दिन उन्होने लड़की का हाथ थाम लिया। फटाफट आर्य समाज मंदिर गए और शादी कर ली। जीवन संघर्ष में डूबी हुई एक अबला को सहारा देने का साहस निर्भीक की संवेदनशीलता का अप्रतिम उदाहरण है। निर्भीक की विचित्रताओं को याद करते हुए एक और प्रसंग का उल्लेख बेमानी नहीं होगा। वो पक्के यारवाश थे तथा अपने दोस्तों के घरों के किचन तक उनकी घुसपैठ रहती थी। मुझे याद है, महामाया मंदिर और बाद में देवेन्द्र नगर के मेरे मकान में अक्सर उनकी आमद रहती थी। आते ही बच्चों के साथ खेलकूद और हास परिहास शुरू। मर्जी हुई तो रसोई से स्वयं थाली निकाल ले आए और भोजन करने बैठ गए। इतनी आत्मीयता से लबालब कोई दोस्त तय है आपके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन निर्भीक के साथ ऐसा नहीं था। प्रेस क्लब के चुनाव में मेरी उम्मीदवारी के खिलाफ वह ताल ठोककर मैदान में आ गए। उन्होने चुनाव नहीं लड़ा किन्तु प्रत्येक अखबार के दफ्तर जाकर उसने दमखम के साथ अपील की- मुझे वोट नही करना है। यह अलग बात है उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव में मैं जीता और अध्यक्ष बन गया। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया प्रेस क्लब के चुनाव में वह मुझे क्यों नहीं देखना चाहते थे। उन्होने खुलासा नहीं किया पर मुझे समझाते रहे कि चुनाव के पचडे में मुझे नही पड़ना चाहिए। मैंने बात नही मानी इसलिए खुल्लम खुला विरोध शुरू किया। लेकिन यह विरोध केवल चुनाव तक सीमित रहा। ऐसे थे निर्भीक।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

रम्मू श्रीवास्तव-

मुझे संवारने, काम के लायक बनाने में यकीनन अनेक वरिष्ठजनों यथा सर्वश्री ललित सुरजन, राजनारायण मिश्र, सत्येन्द्र गुमास्ता, स्व. रामाश्रय उपाध्याय, गोविंदलाल वोरा का बड़ा योगदान रहा है। इन सभी के साथ मैंने अलग-अलग समय में काम किया लेकिन मुझे इस पेशे में लाने का श्रेय स्व. रम्मू श्रीवास्तव को है। रम्मू श्रीवास्तव यानी रामनारायण श्रीवास्तव। रायपुर व जबलपुर के अखबारों में कार्य करते करते रामनारायण कब रम्मू हो गए मुझे याद नहीं लेकिन सन् 1967 में मैं जब रायपुर पढ़ने आया, उन्हें रामनारायण के रूप में ही जानता था। रायपुर में अकेले वे हमारे परिवार के निकटतम थे बाकी पूरा शहर अजनबी। मैं उन्हे इस रूप में जानता था कि उन्होंने नागपुर में साप्ताहिक ‘नया खून’ में पिता जी के सहयोगी के बतौर काम किया था। पिता जी तब इस अखबार के संपादक थे और स्वामी कृष्णानंद सोख्ता संचालक। पिताजी के साथ उन्होने कितने महीने काम किया पता नहीं अलबत्ता यह याद जरूर है कि वे गुमसुम से, बेहद दुबले पतले सांवले से युवक थे। जिनसे कभी -कभी ‘नया खून’ के दफ्तर में मुलाकात होती थी। और हम उनके हाथ काली श्याही से रंगे हुए देखते थे। कम्पोजिटर से वे पत्रकार कैसे बने, इसकी भी जानकारी नहीं किन्तु यह बिलकुल स्पष्ट है जिस व्यक्ति ने पिताजी यानी स्व. श्री गजानन माधव मुक्तिबोध के मातहत काम किया हो, उसका भाषा एवं विचार से संस्कारित होकर सफल पत्रकार बनना तय शुदा बात थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि रम्मू श्रीवास्तव दैनिक भास्कर जबलपुर, ज्ञानयुग प्रभात जबलपुर तथा दैनिक भास्कर रायपुर के संपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने रायपुर से प्रकाशित आंग्ल दैनिक हितवाद, नई दुनिया (देशबंधु) नवभारत सहित अनेक अखबारों में विभिन्न पदों पर काम किया। हिन्दी में तो उनकी मास्टरी थी ही अंग्रेजी में भी वे उस्ताद थे और रायपुर से हितवाद भोपाल तथा अन्य अखबारों के लिए हिन्दी, अंगे्रजी में खबरें लिखते थे।

रामनारायण श्रीवास्तव, रम्मू श्रीवास्तव हो गए हैं, यह मैंने जाना सन् 1967 में जब मै पहली बार उनसे मिलने नई दुनिया (अब देशबंधु) के दफ्तर गया। इन दिनों अखबार का दफ्तर बूढ़ापारा में सद्दानी चौक से बूढ़ा तालाब जाने वाली सड़क पर हुआ करता था। रायपुर में वहीं मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। उन्होने मेरा परिचय ललित जी से कराया। वे युवा थे और कालेज के छात्र। रम्मू भैया ने बताया वे दफ्तर का कामकाज भी देखते हैं।

रम्मू भैया से मिलने नई दुनिया जाने लगा। हप्ते में कम से कम एक चक्कर कॉलेज से लौटने के बाद। नई दुनिया के दफ्तर पहुंचकर चुपचाप उनके सामने बैठ जाता। वे या तो पेपर पढ़ते मिलते या लिखते। सिगरेट के कश खींचते और धुंआ उगलते हुए उन्हे देखना अजीब सा लगता था। धुआं कभी छंटता नहीं था और न चाहते हुए भी धुएं को हलक में जगह देनी पड़ती थी। रम्मू भैया मंद-मंद मुस्कराते हुए यद्यपि अपने काम में लीन रहते थे और आपकी बातों का हां हूं में जवाब देते थे पर उन्हे अहसास था, धुएं से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। पर वे मजबूर थे। सिगरेट छूट नहीं सकती थी और आप भी उन्हें छोड़ नहीं सकते थे।

पत्रकारिता को पेशे के रूप में अपनाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। बल्कि मैं डरता था। मन में डर था कि अखबार में काम करने के लिए भाषा और विचार पर अच्छी पकड़ बहुत जरूरी है। मैं समझता था चूंकि मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है इसलिए मैं इस पेशे में फिट नहीं हो सकता। भय तब कुछ कम हुआ जब मैंने हॉकी पर एक टिप्पणी लिखी और रम्मू भैया को दे आया। दूसरे दिन वह मेरे नाम से नई दुनिया के पिछले पन्ने पर छपी। सन् 1967 की ही यह बात है। मेरा हौसला बढ़ा क्योंकि रम्मू भैया ने पीठ थपथपाई थी। मै आश्वस्त हुआ , मै भी लिख सकता हूं। यह एक तरह से टर्निंग पाइंट था। चंद महीनों बाद ही नई दुनिया का बूढ़ापारा स्थित दफ्तर स्टेशन रोड स्थानांतरित हो गया और मैं भी बतौर प्रूफ रीडर श्री राजनारायण मिश्र के सहायक के रूप में प्रतिदिन हाजिरी देने लग गया। रम्मू भैया ,श्री राजनारायण, श्री सत्येन्द्र गुमारता एवं संपादक श्री रामाश्रय उपाध्याय अग्रज थे और सभी का भरपूर स्नेह मुझ पर बरसता रहा।

रम्मू भैया जीवट थे। अपार सहनशील। बेहद हंसमुख एवं मिलनसार। मुझे हमेशा उन्होने छोटे भाई का स्नेह दिया। जब मैं अखबार में नहीं था, पुरानी बस्ती, महामाया मंदिर स्थित उनके निवास में प्राय: प्रतिदिन जाया करता था। घर में वे कभी खाली नहीं मिले। कोई न कोई बैठा रहता था। और बातों की जुगाली के बीच रम्मू भैया अपना काम करते रहते थे। यानी या तो अखबार हाथ में रहता था या कलम। उनके एवं सत्येन्द्र गुमारता जी के साथ मैंने टेली प्रिंटर डेस्क पर काम किया। खबरों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद। पहले वे एजेंसी की छोटी-छोटी खबरें पकड़ाते थे और जब उन्हे विश्वास हुआ मैने खबरें ठीक से अनूदित कर रहा हूँ तो उन्होने जिम्मेदारियां बढ़ा दीं। ऐसे अद्भुत प्रशिक्षण का वह दौर अब खत्म सा हो गया है। प्रतिभा को तराशने वाले वैसे लोग पत्रकारिता में क्वचित ही रह गए है। देशबंधु की इस त्रिमूर्ति सर्वश्री रम्मू भैया , राजनारायण, सत्येन्द्र का स्पर्श जिन्हें भी मिला वे स्वर्णिम हो गए। पत्रकारिता में सोने जैसे चमक उठे।

पत्रकारिता में स्वाभिमान, धैर्य और आत्मचिन्तन का अद्भुत मिश्रण बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। इस त्रिमूर्ति में ये विशेषताएं मौजूद थी। स्वाभिमान के पक्के लेकिन धैर्य भी अपार। मजबूरियां उन्हे तोड़ सकती थी। झुका नहीं पाती। बात-बात पर नौकरी पर लात मारने की परम्परा उस समय भी कायम थी। किन्तु धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करने का माद्दा भी था। खासकर अपने स्वाभिमान के खातिर सामने वाले की इज्जत उतारने का पाप नहीं ही हो सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक अवसर पर किसी खबर को लेकर स्व. मायाराम सुरजन रम्मू भैया पर बेहद आगबबूला हुए और उन्होने भरी मीटिंग में, जिसमें मुझ जैसा एक दम नया मुलाजिम भी मौजूद था, उन्हें हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। उन्होने हुकुम दनदना दिया, बिल्डिंग से बाहर हो जाएं। दफ्तर उन दिनों नहरपारा में हुआ करता था। मायाराम जी को गुस्से में देखकर रम्मू भैया चुपचाप उठे। एक शब्द नहीं कहा। उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की और सम्पादकीय कक्ष में आ गए। लेकिन जैसे ही मायाराम जी को पता चला वे भवन से बाहर नहीं गए हैं,वे तमतमाते हुए आये और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ी का रास्ता दिखाया। ऐसे घनघोर अपमान के बावजूद रम्मू भैया ने आपा नहीं खोया, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ सीढ़ियां उतर गए। यह अलग बात है, मायाराम जी का गुस्सा जब शांत हुआ, रम्मू भैया फिर सम्पादकीय विभाग में काम करते नजर आए। इस वाकये का उल्लेख आज इसलिए क्योंकि यह धैर्य की पराकाष्ठा को स्पर्श करता है। अपने अग्रज के सम्मान की रक्षा के लिए अपने स्वाभिमान को हौले-हौले थपकियां देकर शांत रखने की जीवटता निश्चय ही लाजवाब है। इसे हम भीरूता या नौकरी को जिंदा रखने की मजबूरी या कायरता नही कह सकते। यह खालिस संबंधों के निर्वहन की बात थी। वैसे ही संबंध जैसे पिता पुत्र में या भाई-भाई में होते हैं। देशबंधु चूंकि एक मिशन के रूप में था, जिसमें पत्रकारिता के मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों का पोषण होता था, इसलिए वहां कार्यरत सभी कर्मचारी अखबार के मालिक भी थे और कर्मचारी भी । नौकर और मालिक में भेद नहीं था। लिहाजा मायाराम जी की भूमिका एक पिता के समान थी और वे सभी को पुत्रवत मानते थे। यह सभी जानते थे, गुस्सा उनकी नाक पर रहता है,लेकिन मक्खी को उड़ाने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम समय गुस्सा शांत होने में लगता था। फिर भी रम्मू भैया ने जो सहनशीलता दिखायी थी, वह बेमिसाल है क्योंकि देशबंधु के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है।

सहनशीलता की बात आई तो मायारामजी का उदाहरण भी बेमिसाल है। वे गुस्से को फटाफट उगल देते थे। लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए उसे जज्ब करने का भी अद्भुत सामर्थ्य उनमें था। मुझे याद है स्व. रामाश्रय उपाध्याय जो रिटायर होने तक रायपुर नई दुनिया, देशबंधु के संपादक रहे, ने अपने प्रसिद्ध कालम ‘एक दिन की बात’ में मायारामजी पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। अगले दिन मिटिंग में जिसमें यह नाचीज भी मौजूद था, उन्होंने बगैर हल्ला-गुल्ला किए शांत भाव से रामाश्रयजी से सिर्फ इतना कहा वे दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लें। रामाश्रयजी ने लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में अनुरोध किया, उन्हें 6 माह का वक्त दिया जाए। मायारामजी कुछ पल खामोश रहे फिर कहा ठीक है आप काम करते रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए लेखन में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

रामाश्रयजी, राजनारायणजी, रम्मू भैया एवं श्री सत्येन्द्र गुमारता के व्यक्तित्व, प्रकृति एवं कार्यशैली में भिन्नता थी किन्तु सभी में एक गुण समान रूप से मौजूद था, जूनियर लड़कों को प्रोत्साहित करना, उन्हे मार्गदर्शन देना एवं उनकी गलतियों को बताना। इसलिए देशबंधु को आदर्श, सैद्धांतिक एवं मूल्यपरक पत्रकारिता का स्कूल कहा जाता था। इस स्कूल से निकले तमाम युवजनों ने पत्रकारिता में अच्छा नाम कमाया।

हमारी बात रम्मू भाई पर केन्द्रित थी। उन पर फिर लौटते हैं। रम्मू भैया की एक विशेषता यह थी कि वे अखबार रद्दी में बेचते नही थे। पुराने अखबार फेंकते नहीं थे। अखबारों को सहेजकर रखना उनकी आदत थी। पुरानी बस्ती, महामाया पारा का ‘वोरा निवास’ जहां कि वे किराए के मकान में रहते थे, अखबारों के गट्ठरों से अटा पड़ा रहता था। अखबारों के दिल से वही लगा सकता है जिसकी इस पेशे के प्रति गहन आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास हो लेकिन इस प्रेरणादायक प्रवृत्ति के बावजूद रम्मू भाई ने अपने लिए कभी कुछ नही गढ़ा जबकि दीर्घ पत्रकारिता में उनके पास अनुभव का जो विराट खजाना था, उसमें से कुछ मोती यदि वे चाहते तो बाहर आ ही सकते थे। और तो और पिताजी के सान्निध्य में ‘नया खून’ में उनकी पत्रकारिता यद्यपि शुरूआती दौर में थी, किंतु स्मृतियों का दिलचस्प रेखांकन हो सकता था। जब जब रम्मू भैया से मैंने लिखने का अनुरोध किया, वे मुस्कुराकर रह जाते और लिखने का वादा करते। नौकरी करते हुए विभिन्न अखबारों में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण एवं सामाजिक प्रश्नों पर टिप्पणयों के रूप उनके विचार एक नहीं, कई पुस्तकों के रूप में संकलित किए जा सकते थे, जो समय काल के परिदृश्य को देखने-परखने एवं समझने में सहायक होते किंतु रम्मू जी ने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी। उनके आसपास भी कोई ऐसा नहीं था जो लट्ठ लेकर पीछे पड़ता। उनके निधन के बाद पता चला उन्होने जो कुछ संग्रहित कर रखा था उन्हें रद्दी में बेच दिया गया। यानी अब रम्मू भैया को पढ़ना अत्यंत दुष्कर। अब कोई धैर्यवान ही समाचार पत्रों के कार्यालय में धुनी रमाकर, लायबे्ररी से फाइलें निकालकर देख पढ़ सकता है। किन्तु जरूरत किसे? कितने लोग उन्हें जानने वाले रह गए हैं? अलबत्ता पत्रकारिता के गंभीर शोध छात्र यह जहमत जरूर उठा सकते हैं। बशर्ते अतीत के पत्रकारों एवं उनकी पत्रकारिता को जानने, समझने-बूझने की उनमें ललक हो।

बहरहाल रम्मू भैया भी दिवंगतों की उसी श्रेणी में हैं जिनकी स्मृतियों को समय की लकीरें धुंधला करते जाती हैं। वैसे यह फलसफा बहुत आम है कि कौन किसे याद रखता है। जीवन और मृत्यु का यह सबसे बड़ा सत्य है अलबत्ता कोई याद जेहन से मिटती नहीं। इसलिए रम्मू भैया एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में, एक दोस्त के रूप में, बडे भाई के रूप में और एक सहृदय, उदार व्यक्ति के रूप में हमेशा याद आते रहेंगे भले ही उनके लिखे और छपे अक्षर इतिहास की बंद फाइलों मे क्यों न कैद हो गए हों।

**********************************************************************************

सुशील त्रिपाठी-

बात कहां से शुरू करें ? कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत सोचा काफी माथापच्ची की। अतीत में कई डुबकियां लगाई। कई सिरे तलाशे। लेकिन हर सिरे को दूसरा खारिज करता चला गया। थक हार कर सोचा दिमाग खपाने से मतलब नही। कागज कलम एक तरफ रखें और चुपचाप आराम फरमाएं।

लेकिन क्या ऐसा संभव है? मन में कहां शांति? किस कदर बेचैनी होती है इसे हर शब्दकार बेहतर जानता-समझता है। सो शांति तभी मिलेगी, जब किसी एक सिरे को जबरिया पकड़कर लिखना शुरू कर दें। किन्तु यह भी क्या कम मुश्किल है। बात फिर घूम फिरकर वहीं आ जाती है, शुरूआत बढ़िया होनी चाहिए, तसल्लीबख्श होनी चाहिए। लिहाजा दिमाग के घोडेÞ पूर्ववत दौड़ते रहे और उस पर सवार सैनिक गर्दन से लिपटा पड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ, थका हारा। एक दिन एकाएक ख्याल आया सुशील त्रिपाठी से शुरूआत की जाए। उत्तर प्रदेश के इस प्रतिभाशाली पत्रकार की मौत की खबर स्तब्धकारी थी। कुल जमा लगभग 30 वर्षों के परिचय में मेरी उनसे केवल दो बार मुलाकात हुई थी। 1980 में उस समय जब मैं देशबंधु की ओर से एडवांस जर्नलिज्म का वर्कशाप अटैंड करने बनारस गया था। 15 दिन बीएचयू के गेस्ट हाऊस में रहा और इस दौरान तीन या चार दफा सुशील से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हुई काशीनाथ जी के यहां। काशीनाथ सिंह प्रख्यात कथाकार। उनसे मिलने अस्सी स्थित उनके घर गया था। वे अभिभूत हुए, बेहद खुश। उन्होने प्रस्ताव रखा मैं दुबारा आऊ तथा छात्रों से पिताजी के संस्मरण सुनाऊं। मै गया और वहीं कईयों से परिचय हुआ, मित्रता हुई। सुशील उन्हीं में से एक थे।

बनारस की मीठी यादें लेकर रायपुर लौटा। सुशील से कुछ समय तक चिट्टी पत्री हुई। इस बीच उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र इस उम्मीद के साथ भिजवाएं कि साहित्य विशेषांक में उनका इस्तेमाल करूं। वे रेखाचित्र ज्यों के त्यों पडेÞ रह गए। दुर्भाग्य से उनका कहीं उपयोग नहीं किया जा सका। जैसा कि अमूमन होता है चिट्ठियां दूरियां घटाती जरूर हैं पर उनकी निरंतरता बनाए रखना प्राय: कठिन होता है। फिर यह टू वे प्रोसेस है। यदि दोनों पहिए ठीक से घुमते रहे तो सफर तय होता रहता है। पर एक की भी गति धीमी हुई या थम गई तो संबंधों पर पूर्ण विराम लगते देर नहीं लगती अलबत्ता उसकी उष्मा जिंदगी भर कायम रहती है। सुशील के साथ ऐसा ही हुआ। पत्र बंद हो गए। मेरा भी बनारस जाना कभी नहीं हुआ। सुशील की खोज खबर नहीं मिली। अलबत्ता यादें तरोताजा रहीं। आत्मीयता के धागे टूटते नहीं हैं क्यों कि वे भावनाओं के रिश्ते में गुथे हुए रहते हैं। शायद अक्टूबर 2008 की बात है सुशील का फोन आया ‘रायपुर में हूं मिलने आ रहा हूं’। दैनिक भास्कर के दफ्तर में वे आए। करीब 27 बरस बाद उन्हे देख रहा था। डील डौल एकदम बदल गया। आते ही गले मिले। यादों को बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। सुशील ने बताया नामवर जी रायपुर आए थे, ‘इस राह से गुजरते हुए’ का विमोचन करने। उन्होने कहा था रायपुर में मिलना और उससे किताब ले लेना।

मैंने अपनी किताब उन्हें भेंट की। पन्ने पलटते हुए उन्होंने बताया नामवर जी एवं काशीनाथ जी से मुलाकातें होती रहती है। बनारस-बनारस है। उस जैसा शहर कहां? उस जैसे लोग कहां? सारी मित्र मंडली रोज इकट्ठी होती है। वामपंथ की दुर्दशा को लेकर दुनिया जहान की बातें। खूब मजा।

इस छोटी सी मुलाकात में सुशील ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। अलबत्ता कॉफी हाउस से लौटते हुए उन्होने कहा- भास्कर में या कहीं और नौकरी की अच्छी गुंजाइश बने तो जरूर इत्तला करें, कोशिश करें। उन्होने बताया बनारस में वे दैनिक हिन्दुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को कव्हर करते हैं। जिंदगी चल रही है। परिवार में जिम्मेदारियां अभी कम नहीं हुई है।

करीब डेढ़ दो घंटे साथ बिताने के बाद सुशील चले गए। दूसरे दिन मिलने के वादा करके। पर नहीं आए। अलबत्ता काशी के लिए रवाना होने के पूर्व उन्होने फोन किया। आश्वासन दिया दुबारा रायपुर समय लेकर आएंगे। पर वह समय नहीं आया। हालांकि इस बीच उनका फोन आया, बातें हुई। मैं निश्चिंत था। सुशील मजे में होंगे। उनकी बात याद थी। उनके लिए बेहतर जगह तलाशने की पर आजकल अखबारों में प्राय: गुंजाइशें उन्हीं के लिए बनती हैं जो सबंधों को भुनाना जानते हैं तथा इसके लिए सायास प्रयास करते हैं। मैं इसमें कच्चा हूं, सुशील भी निश्चय ही कच्चे होंगे। वरना उनके जैसे प्रतिभाशाली पत्रकार एवं चित्रकार के लिए अच्छी नौकरी मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी।

सुशील को गए तीन चार महीने हो गए। सन 2008 बीता। जनवरी 2009 में इप्टा के अभा. मुक्तिबोध नाट्य समारोह में काशीनाथ जी से मुलाकात हुई। उनसे सहज पूछा- सुशील कैसे हैं?

-मर गए। रिपोर्टिंग के लिए किसी पहाड़ पर चढ गए थे। पैर फिसला, गिर गए। तीन चार दिन अस्पताल में बेहोश पड़े रहे। नहीं न बच पाए।

काशीनाथ जी से उनके निधन की खबर सुनकार स्तब्ध रह गया। फिर मन नहीं लगा। बीच कार्यक्रम से लौट आया। सारी रात सुशील सपने में आए और बातें करते रहे।

एक पत्रकार मित्र का इतना कारूणिक अंत! मन अभी भी उदास है। उनके रेखाचित्र मैंने सहेजकर अलग रख दिए हैं। मैं नहीं जानता था कि उनके चित्र याद बनकर रह जाएंगे। उन्हें देखता हूं तो मन भर आता है।

******************************************************************************

सुशील त्रिपाठी के रेखाचित्र -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

निर्भीक वर्मा-

जिस एक और दिवंगत पत्रकार मित्र की छवि मन से नहीं उतरी है, वह है निर्भीक वर्मा। अपने किसी प्रियजन जिसे आप हमेशा प्रफुल्लित देखते रहे हो, प्राय: रोज मिलते रहे हो, यदि किसी दिन उसकी मृत्यु की सूचना मिले तो जाहिर है आप संज्ञा शून्य हो जाएंगे। जिंदगी भर शोक को ढोने के कुछ प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं।

सुशील की तरह निर्भीक वर्मा के निधन की सूचना एक सुबह मिली और फिर कई दिन वह दिलो-दिमाग के दरवाजे खटखटाता रहा। वह कब गया, तारीख अब ठीक से याद नहीं। अलबत्ता वह साल 1987 का था।

खिंलदड स्वाभाव के निर्भीक ने जिंदगी को संवारने बहुत पापड़ बेले थे। लेकिन ठीक से संवार नहीं पाए। भोपाल से आए इस युवा पत्रकार से मेरी पहली मुलाकात सन 1978 में देशबंधु कार्यालय में हुई थी। श्री गंगाप्रसाद ठाकुर एवं निर्भीक वर्मा दोनो भोपाल से देशबंधु का प्रकाशन स्थगित होने के बाद प्रबंधन की ओर से रायपुर भेजे गए थे। मुझसे कहा गया था, निर्भीक से बात करूं, और पुछूं वे किस डेस्क पर कार्य करना पसंद करेंगे। मैने पूछा- गोरे चिट्टे निर्भीक ने बेपरवाही से कंधे उछाल दिए और कहा प्रिंटर और सिटी डेस्क को छोड़कर कहीं भी काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात थी आखिरी डेस्क रीजनल ही बचती थी। अपनी पंसद की डेस्क पर कार्य करने के लिए अवसर तलाशने का यह उनका अपना तरीका था। मृत्यु पर्यंत वे इसी डेस्क पर कार्य करते रहे।

निर्भीक का साथ शायद 7-8 वर्षों तक ही रहा। उसके व्यक्तित्व में विविधताएं थी। हास-परिहास प्रिय शगल था और कम्पोजिंग रूम में ठुमके लगाना रोजमर्रा की बात थी। जिंदादिल आदमी जहां भी रहे, खुशनुमा माहौल बनाए रखता है। कभी वातावरण में तनाव नहीं आने देता। निर्भीक की जिंदादिली अद्भुत थी किन्तु विचार-परक पत्रकारिता के भी वे पक्के खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय विषयों पर उनकी कलम खूब चलती थी। उनकी लेखन शैली इतनी रसदार थी कि एक-एक शब्द जबान पर मिठास घोल देता था। जैसा उनका व्यक्तित्व था, वे व्यंग्य के उस्ताद थे। देशबंधु में प्रकाशित उनका साप्ताहित कालम ‘‘हम बिहार से बोल रहे हैं’’ भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके पोषक राजनेताओं पर करारा प्रहार करता था। लेकिन उनके लेखन में निरंतरता नहीं थी। उनका कालम लंबा नहीं खींचा। शायद 6-8 महीने ही चला। देशबंधु के बाद ‘अमृत संदेश’ में मेरा उनका पुन: साथ हुआ। सन् 1983 के प्रारंभ में अखबार की स्थापना के पूर्व से ही मैं इससे जुड़ गया था। निर्भीक एक दो साल बाद आए।

निर्भीक में साहित्यिक प्रतिभा गजब की थी। भोपाल की साहित्यिक बिरादरी में उनका खूब उठना बैठना था। सभी छोटे बडे साहित्यकार, लेखक, कवि उनके मित्र। उस समय के युवा एवं प्रख्यात कवि राजेश जोशी के साथ उन्होंने ‘इसलिए’ निकाली। इस साहित्यिक पत्रिका की कुछ पुरानी प्रतियां उन्होंने मुझे भेंट की। भोपाल छूटा तो पत्रिका भी करीब-करीब बंद हो गई। लेकिन ‘इसलिए’ की अपनी छाप साहित्य की दुनिया में अभी भी कायम है।

निर्भीक की स्वभावगत विशेषताओं में कई बातें शामिल हैं- मनमौजी और फक्कड़ प्रकृति लेकिन मन निर्मल एवं संवेदनशील। छोटी-छोटी लेकिन सुई जैसी चुभने वाली बातें भी उनकी आंखों में पानी ला देती थी। ऐसा लगता था मानों आंखों में दर्द का समुंदर लहरा रहा है और वह फूटने-फूटने को है। दूसरों के दु:ख से दु:खी होने वाले निर्भीक नौकरी दांव पर लगाकर चलते थे। वे बड़ी शान से बताते- उन्होने 33 नौकरियां की। जबलपुर में होटल में वेटर का काम किया। कप-प्लेट धोयी। वे गर्व के साथ बताते- हरिशंकर परसाई उन विशेष स्नेह रखते थे। रोज रात को परसाईजी के यहां जाना और चुपचाप साहित्यिक महफिल की बातें सुनना उन्हें बहुत आनंद देता था। राजेश जोशी और परसाई दोनों का अपने जीवन पर गहरा प्रभाव वे मानते थे।

निर्भीक में जैसी संवेदनाशीलता रही, उसका दूसरा उदाहरण मिलना शायद मुश्किल है। देशबंधु के एक कर्मचारी को प्रबंध संपादक ललितजी ने गुस्से में आकर चांटा जड़ दिया। अपमानित कर्मचारी ने नौकरी तो नही छोड़ी लेकिन निर्भीक बेहद गुस्से में आ गए और नौकरी छोड़कर चले गए। यह अलग बात है कि भोपाल में जब उन्हें और कोई ठौर नहीं मिला तो अपनी उसी संवेदनशीलता को जीते हुए उन्होने ललित जी से पुन: नौकरी मांगी। और नहीं मिलने पर भोपाल के ताल में कूदकर जान देने की चेतावनी दी। ललितजी को पिघलना ही था। सो वो पिघले। निर्भीक की देशबंधु में वापसी तय थी। करीब महीने भर भटकने के बाद वे लौटकर रायपुर आ गए। देशबंधु फिर उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया। वे इसे तीर्थस्थल ही कहते थे क्योंकि देशबंधु के संस्थापक संपादक श्री मायाराम सुरजन के सान्निध्य में उन्होने भोपाल में काम किया था। मायाराम जी उनके आदर्श थे और अप्रतिम श्रद्धा के पात्र भी ।

निर्भीक ने जितना कुछ लिखा, उनके समकालीन पत्रकारों को छोड़कर कोई क्या जानता है? यह दु:खद है। लेकिन बहुतेरों को शायद यह नियति भी है। मृत्यु के बाद उनका व उनके लेखन का न कोई मूल्यांकन होता है और न ही कोई उन्हे याद करता है। पुराने मित्र जब कभी मिलते हैं और चर्चाओं का दौर चलता है तब उनकी कमी को, उनके न रहने से उपजी शून्यता को, महसूस किया जाता है। निर्भीक के मामले में भी ऐसा ही है।

निर्भीक को याद करते हुए अंतिम दो बातें। उसके जैसा खिलंदड़ी शराब में सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी मौत निश्चय ही स्वाभाविक नहीं थी। किन्तु इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठा। शायद उठाया नहीं गया।

दूसरी बात निर्भीक का असली नाम रामनारायण वर्मा था। हस्ताक्षर भी वे आरएन वर्मा के नाम से करते थे किन्तु कप्पू कहना उन्हे ज्यादा पसंद था। उनकी संवेदनशीलता की एक और मिसाल देखिए। रामसागरपारा के जिस मोहल्ले में वे किराए के मकान में रहते थे, पड़ोस में एक जवान लड़की मां के साथ रहती थी। गरीबी और ऊपर से जवानी, जाहिर था शोहदों की भीड़ घर के आस-पास मंडराया करती थी। कुछ दिन तक निर्भीक यह तमाशा देखते रहे। अकस्मात एक दिन उन्होने लड़की का हाथ थाम लिया। फटाफट आर्य समाज मंदिर गए और शादी कर ली। जीवन संघर्ष में डूबी हुई एक अबला को सहारा देने का साहस निर्भीक की संवेदनशीलता का अप्रतिम उदाहरण है। निर्भीक की विचित्रताओं को याद करते हुए एक और प्रसंग का उल्लेख बेमानी नहीं होगा। वो पक्के यारवाश थे तथा अपने दोस्तों के घरों के किचन तक उनकी घुसपैठ रहती थी। मुझे याद है, महामाया मंदिर और बाद में देवेन्द्र नगर के मेरे मकान में अक्सर उनकी आमद रहती थी। आते ही बच्चों के साथ खेलकूद और हास परिहास शुरू। मर्जी हुई तो रसोई से स्वयं थाली निकाल ले आए और भोजन करने बैठ गए। इतनी आत्मीयता से लबालब कोई दोस्त तय है आपके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन निर्भीक के साथ ऐसा नहीं था। प्रेस क्लब के चुनाव में मेरी उम्मीदवारी के खिलाफ वह ताल ठोककर मैदान में आ गए। उन्होने चुनाव नहीं लड़ा किन्तु प्रत्येक अखबार के दफ्तर जाकर उसने दमखम के साथ अपील की- मुझे वोट नही करना है। यह अलग बात है उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव में मैं जीता और अध्यक्ष बन गया। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया प्रेस क्लब के चुनाव में वह मुझे क्यों नहीं देखना चाहते थे। उन्होने खुलासा नहीं किया पर मुझे समझाते रहे कि चुनाव के पचडे में मुझे नही पड़ना चाहिए। मैंने बात नही मानी इसलिए खुल्लम खुला विरोध शुरू किया। लेकिन यह विरोध केवल चुनाव तक सीमित रहा। ऐसे थे निर्भीक।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

रम्मू श्रीवास्तव-

मुझे संवारने, काम के लायक बनाने में यकीनन अनेक वरिष्ठजनों यथा सर्वश्री ललित सुरजन, राजनारायण मिश्र, सत्येन्द्र गुमास्ता, स्व. रामाश्रय उपाध्याय, गोविंदलाल वोरा का बड़ा योगदान रहा है। इन सभी के साथ मैंने अलग-अलग समय में काम किया लेकिन मुझे इस पेशे में लाने का श्रेय स्व. रम्मू श्रीवास्तव को है। रम्मू श्रीवास्तव यानी रामनारायण श्रीवास्तव। रायपुर व जबलपुर के अखबारों में कार्य करते करते रामनारायण कब रम्मू हो गए मुझे याद नहीं लेकिन सन् 1967 में मैं जब रायपुर पढ़ने आया, उन्हें रामनारायण के रूप में ही जानता था। रायपुर में अकेले वे हमारे परिवार के निकटतम थे बाकी पूरा शहर अजनबी। मैं उन्हे इस रूप में जानता था कि उन्होंने नागपुर में साप्ताहिक ‘नया खून’ में पिता जी के सहयोगी के बतौर काम किया था। पिता जी तब इस अखबार के संपादक थे और स्वामी कृष्णानंद सोख्ता संचालक। पिताजी के साथ उन्होने कितने महीने काम किया पता नहीं अलबत्ता यह याद जरूर है कि वे गुमसुम से, बेहद दुबले पतले सांवले से युवक थे। जिनसे कभी -कभी ‘नया खून’ के दफ्तर में मुलाकात होती थी। और हम उनके हाथ काली श्याही से रंगे हुए देखते थे। कम्पोजिटर से वे पत्रकार कैसे बने, इसकी भी जानकारी नहीं किन्तु यह बिलकुल स्पष्ट है जिस व्यक्ति ने पिताजी यानी स्व. श्री गजानन माधव मुक्तिबोध के मातहत काम किया हो, उसका भाषा एवं विचार से संस्कारित होकर सफल पत्रकार बनना तय शुदा बात थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि रम्मू श्रीवास्तव दैनिक भास्कर जबलपुर, ज्ञानयुग प्रभात जबलपुर तथा दैनिक भास्कर रायपुर के संपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने रायपुर से प्रकाशित आंग्ल दैनिक हितवाद, नई दुनिया (देशबंधु) नवभारत सहित अनेक अखबारों में विभिन्न पदों पर काम किया। हिन्दी में तो उनकी मास्टरी थी ही अंग्रेजी में भी वे उस्ताद थे और रायपुर से हितवाद भोपाल तथा अन्य अखबारों के लिए हिन्दी, अंगे्रजी में खबरें लिखते थे।

रामनारायण श्रीवास्तव, रम्मू श्रीवास्तव हो गए हैं, यह मैंने जाना सन् 1967 में जब मै पहली बार उनसे मिलने नई दुनिया (अब देशबंधु) के दफ्तर गया। इन दिनों अखबार का दफ्तर बूढ़ापारा में सद्दानी चौक से बूढ़ा तालाब जाने वाली सड़क पर हुआ करता था। रायपुर में वहीं मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। उन्होने मेरा परिचय ललित जी से कराया। वे युवा थे और कालेज के छात्र। रम्मू भैया ने बताया वे दफ्तर का कामकाज भी देखते हैं।

रम्मू भैया से मिलने नई दुनिया जाने लगा। हप्ते में कम से कम एक चक्कर कॉलेज से लौटने के बाद। नई दुनिया के दफ्तर पहुंचकर चुपचाप उनके सामने बैठ जाता। वे या तो पेपर पढ़ते मिलते या लिखते। सिगरेट के कश खींचते और धुंआ उगलते हुए उन्हे देखना अजीब सा लगता था। धुआं कभी छंटता नहीं था और न चाहते हुए भी धुएं को हलक में जगह देनी पड़ती थी। रम्मू भैया मंद-मंद मुस्कराते हुए यद्यपि अपने काम में लीन रहते थे और आपकी बातों का हां हूं में जवाब देते थे पर उन्हे अहसास था, धुएं से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। पर वे मजबूर थे। सिगरेट छूट नहीं सकती थी और आप भी उन्हें छोड़ नहीं सकते थे।

पत्रकारिता को पेशे के रूप में अपनाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। बल्कि मैं डरता था। मन में डर था कि अखबार में काम करने के लिए भाषा और विचार पर अच्छी पकड़ बहुत जरूरी है। मैं समझता था चूंकि मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है इसलिए मैं इस पेशे में फिट नहीं हो सकता। भय तब कुछ कम हुआ जब मैंने हॉकी पर एक टिप्पणी लिखी और रम्मू भैया को दे आया। दूसरे दिन वह मेरे नाम से नई दुनिया के पिछले पन्ने पर छपी। सन् 1967 की ही यह बात है। मेरा हौसला बढ़ा क्योंकि रम्मू भैया ने पीठ थपथपाई थी। मै आश्वस्त हुआ , मै भी लिख सकता हूं। यह एक तरह से टर्निंग पाइंट था। चंद महीनों बाद ही नई दुनिया का बूढ़ापारा स्थित दफ्तर स्टेशन रोड स्थानांतरित हो गया और मैं भी बतौर प्रूफ रीडर श्री राजनारायण मिश्र के सहायक के रूप में प्रतिदिन हाजिरी देने लग गया। रम्मू भैया ,श्री राजनारायण, श्री सत्येन्द्र गुमारता एवं संपादक श्री रामाश्रय उपाध्याय अग्रज थे और सभी का भरपूर स्नेह मुझ पर बरसता रहा।

रम्मू भैया जीवट थे। अपार सहनशील। बेहद हंसमुख एवं मिलनसार। मुझे हमेशा उन्होने छोटे भाई का स्नेह दिया। जब मैं अखबार में नहीं था, पुरानी बस्ती, महामाया मंदिर स्थित उनके निवास में प्राय: प्रतिदिन जाया करता था। घर में वे कभी खाली नहीं मिले। कोई न कोई बैठा रहता था। और बातों की जुगाली के बीच रम्मू भैया अपना काम करते रहते थे। यानी या तो अखबार हाथ में रहता था या कलम। उनके एवं सत्येन्द्र गुमारता जी के साथ मैंने टेली प्रिंटर डेस्क पर काम किया। खबरों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद। पहले वे एजेंसी की छोटी-छोटी खबरें पकड़ाते थे और जब उन्हे विश्वास हुआ मैने खबरें ठीक से अनूदित कर रहा हूँ तो उन्होने जिम्मेदारियां बढ़ा दीं। ऐसे अद्भुत प्रशिक्षण का वह दौर अब खत्म सा हो गया है। प्रतिभा को तराशने वाले वैसे लोग पत्रकारिता में क्वचित ही रह गए है। देशबंधु की इस त्रिमूर्ति सर्वश्री रम्मू भैया , राजनारायण, सत्येन्द्र का स्पर्श जिन्हें भी मिला वे स्वर्णिम हो गए। पत्रकारिता में सोने जैसे चमक उठे।

पत्रकारिता में स्वाभिमान, धैर्य और आत्मचिन्तन का अद्भुत मिश्रण बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। इस त्रिमूर्ति में ये विशेषताएं मौजूद थी। स्वाभिमान के पक्के लेकिन धैर्य भी अपार। मजबूरियां उन्हे तोड़ सकती थी। झुका नहीं पाती। बात-बात पर नौकरी पर लात मारने की परम्परा उस समय भी कायम थी। किन्तु धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करने का माद्दा भी था। खासकर अपने स्वाभिमान के खातिर सामने वाले की इज्जत उतारने का पाप नहीं ही हो सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक अवसर पर किसी खबर को लेकर स्व. मायाराम सुरजन रम्मू भैया पर बेहद आगबबूला हुए और उन्होने भरी मीटिंग में, जिसमें मुझ जैसा एक दम नया मुलाजिम भी मौजूद था, उन्हें हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। उन्होने हुकुम दनदना दिया, बिल्डिंग से बाहर हो जाएं। दफ्तर उन दिनों नहरपारा में हुआ करता था। मायाराम जी को गुस्से में देखकर रम्मू भैया चुपचाप उठे। एक शब्द नहीं कहा। उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की और सम्पादकीय कक्ष में आ गए। लेकिन जैसे ही मायाराम जी को पता चला वे भवन से बाहर नहीं गए हैं,वे तमतमाते हुए आये और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ी का रास्ता दिखाया। ऐसे घनघोर अपमान के बावजूद रम्मू भैया ने आपा नहीं खोया, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ सीढ़ियां उतर गए। यह अलग बात है, मायाराम जी का गुस्सा जब शांत हुआ, रम्मू भैया फिर सम्पादकीय विभाग में काम करते नजर आए। इस वाकये का उल्लेख आज इसलिए क्योंकि यह धैर्य की पराकाष्ठा को स्पर्श करता है। अपने अग्रज के सम्मान की रक्षा के लिए अपने स्वाभिमान को हौले-हौले थपकियां देकर शांत रखने की जीवटता निश्चय ही लाजवाब है। इसे हम भीरूता या नौकरी को जिंदा रखने की मजबूरी या कायरता नही कह सकते। यह खालिस संबंधों के निर्वहन की बात थी। वैसे ही संबंध जैसे पिता पुत्र में या भाई-भाई में होते हैं। देशबंधु चूंकि एक मिशन के रूप में था, जिसमें पत्रकारिता के मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों का पोषण होता था, इसलिए वहां कार्यरत सभी कर्मचारी अखबार के मालिक भी थे और कर्मचारी भी । नौकर और मालिक में भेद नहीं था। लिहाजा मायाराम जी की भूमिका एक पिता के समान थी और वे सभी को पुत्रवत मानते थे। यह सभी जानते थे, गुस्सा उनकी नाक पर रहता है,लेकिन मक्खी को उड़ाने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम समय गुस्सा शांत होने में लगता था। फिर भी रम्मू भैया ने जो सहनशीलता दिखायी थी, वह बेमिसाल है क्योंकि देशबंधु के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है।

सहनशीलता की बात आई तो मायारामजी का उदाहरण भी बेमिसाल है। वे गुस्से को फटाफट उगल देते थे। लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए उसे जज्ब करने का भी अद्भुत सामर्थ्य उनमें था। मुझे याद है स्व. रामाश्रय उपाध्याय जो रिटायर होने तक रायपुर नई दुनिया, देशबंधु के संपादक रहे, ने अपने प्रसिद्ध कालम ‘एक दिन की बात’ में मायारामजी पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। अगले दिन मिटिंग में जिसमें यह नाचीज भी मौजूद था, उन्होंने बगैर हल्ला-गुल्ला किए शांत भाव से रामाश्रयजी से सिर्फ इतना कहा वे दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लें। रामाश्रयजी ने लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में अनुरोध किया, उन्हें 6 माह का वक्त दिया जाए। मायारामजी कुछ पल खामोश रहे फिर कहा ठीक है आप काम करते रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए लेखन में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

रामाश्रयजी, राजनारायणजी, रम्मू भैया एवं श्री सत्येन्द्र गुमारता के व्यक्तित्व, प्रकृति एवं कार्यशैली में भिन्नता थी किन्तु सभी में एक गुण समान रूप से मौजूद था, जूनियर लड़कों को प्रोत्साहित करना, उन्हे मार्गदर्शन देना एवं उनकी गलतियों को बताना। इसलिए देशबंधु को आदर्श, सैद्धांतिक एवं मूल्यपरक पत्रकारिता का स्कूल कहा जाता था। इस स्कूल से निकले तमाम युवजनों ने पत्रकारिता में अच्छा नाम कमाया।

हमारी बात रम्मू भाई पर केन्द्रित थी। उन पर फिर लौटते हैं। रम्मू भैया की एक विशेषता यह थी कि वे अखबार रद्दी में बेचते नही थे। पुराने अखबार फेंकते नहीं थे। अखबारों को सहेजकर रखना उनकी आदत थी। पुरानी बस्ती, महामाया पारा का ‘वोरा निवास’ जहां कि वे किराए के मकान में रहते थे, अखबारों के गट्ठरों से अटा पड़ा रहता था। अखबारों के दिल से वही लगा सकता है जिसकी इस पेशे के प्रति गहन आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास हो लेकिन इस प्रेरणादायक प्रवृत्ति के बावजूद रम्मू भाई ने अपने लिए कभी कुछ नही गढ़ा जबकि दीर्घ पत्रकारिता में उनके पास अनुभव का जो विराट खजाना था, उसमें से कुछ मोती यदि वे चाहते तो बाहर आ ही सकते थे। और तो और पिताजी के सान्निध्य में ‘नया खून’ में उनकी पत्रकारिता यद्यपि शुरूआती दौर में थी, किंतु स्मृतियों का दिलचस्प रेखांकन हो सकता था। जब जब रम्मू भैया से मैंने लिखने का अनुरोध किया, वे मुस्कुराकर रह जाते और लिखने का वादा करते। नौकरी करते हुए विभिन्न अखबारों में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण एवं सामाजिक प्रश्नों पर टिप्पणयों के रूप उनके विचार एक नहीं, कई पुस्तकों के रूप में संकलित किए जा सकते थे, जो समय काल के परिदृश्य को देखने-परखने एवं समझने में सहायक होते किंतु रम्मू जी ने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी। उनके आसपास भी कोई ऐसा नहीं था जो लट्ठ लेकर पीछे पड़ता। उनके निधन के बाद पता चला उन्होने जो कुछ संग्रहित कर रखा था उन्हें रद्दी में बेच दिया गया। यानी अब रम्मू भैया को पढ़ना अत्यंत दुष्कर। अब कोई धैर्यवान ही समाचार पत्रों के कार्यालय में धुनी रमाकर, लायबे्ररी से फाइलें निकालकर देख पढ़ सकता है। किन्तु जरूरत किसे? कितने लोग उन्हें जानने वाले रह गए हैं? अलबत्ता पत्रकारिता के गंभीर शोध छात्र यह जहमत जरूर उठा सकते हैं। बशर्ते अतीत के पत्रकारों एवं उनकी पत्रकारिता को जानने, समझने-बूझने की उनमें ललक हो।

बहरहाल रम्मू भैया भी दिवंगतों की उसी श्रेणी में हैं जिनकी स्मृतियों को समय की लकीरें धुंधला करते जाती हैं। वैसे यह फलसफा बहुत आम है कि कौन किसे याद रखता है। जीवन और मृत्यु का यह सबसे बड़ा सत्य है अलबत्ता कोई याद जेहन से मिटती नहीं। इसलिए रम्मू भैया एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में, एक दोस्त के रूप में, बडे भाई के रूप में और एक सहृदय, उदार व्यक्ति के रूप में हमेशा याद आते रहेंगे भले ही उनके लिखे और छपे अक्षर इतिहास की बंद फाइलों मे क्यों न कैद हो गए हों।

Comments

Post a Comment