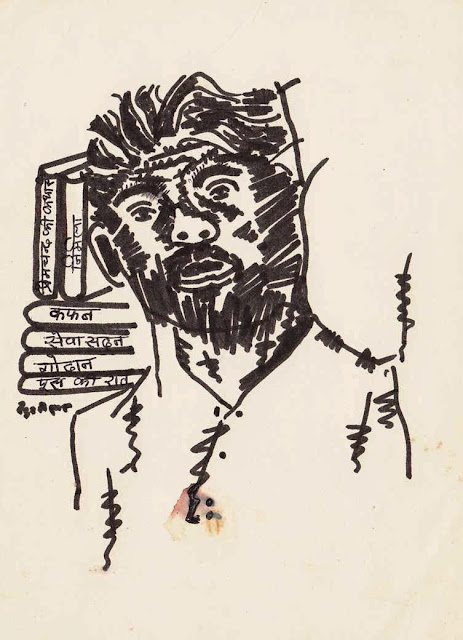

कुछ यादें कुछ बातें - 11 "बसंत दीवान"

- दिवाकर मुक्तिबोध

19-3-1

बसंत दीवान जी पर मैं क्या लिखूँ ।

इसी रविवार , 18 को जब समीर का फ़ोन आया , मेरा मन कही और गुथा हुआ था। दरअसल टीवी पर टाइगर दहाड़ रहा था और मैं बकवास सी पिक्चर होने के बावजूद उसे देख रहा था। फ़िल्मों में मेरी खासी दिलचस्पी है और ख़राब फ़िल्मे भी पूरी देखने की कोशिश करता हूँ। अत: समीर की बातें सुनने के बाद मै यह नहीं कह पाया कि दीवानजी से मेरी गहरी जान पहचान नहीं थी और न ही मैंने उनके साथ कोई ख़ास वक़्त बिताया था। रोज़ाना साथ में उठना बैठना भी नहीं था, इसलिए घटनाओं से गुज़रने का भी प्रश्न नहीं । लिहाज़ा उनके बारे में, उनकी यादों को लेकर क्या लिख सकता हूँ ? लेकिन यह बात नहीं कह पाया समीर से। समीर ने कहा- भैया, परितोष जी के संस्मरण में आपका ज़िक्र आया है। पिताजी आशु कविताओं, तुकबंदियों , उनके लेख व मित्रों की यादों की तैयार हो रही किताब में मुझे आपका भी लिखा चाहिए। आप लिखिए।

दिमाग़ ' टाइगर ज़िंदा है ' में उलझा हुआ था इसलिए बातें जल्दी से जल्दी समाप्त करने के चक्कर में मैंने समीर से कहा - हाँ ठीक है , लिख दूँगा।

लेकिन अब सवाल है लिखूँ तो क्या लिखूँ ? सारगर्भित कुछ भी तो संभव नहीं। पर एक बात है, समीर ने अपने पिता को याद किया और मेरी आँखों के सामने, मेरे ह्रदय पटल पर बसंत दीवान जी का बुलंद व्यक्तित्व अपनी बुलंद आवाज़ के साथ खड़ा हो गया। मन में विश्वास जगा, हाँ , उनके बारे में कुछ तो लिख सकता हूँ। कुछ पल, कुछ घंटे , कुछ दिन ही सही, कुछ तो यादें हैं जो आजीवन साथ चलने वाली हैं। इनसे मैं अलग कैसे हो सकता हूँ ? कुछ कड़ियाँ जुड़ेंगी व बात कुछ बन जाएगी।

चलिए शुरू करता हूँ।

वर्ष शायद 1972- 73। माह याद नहीं । दीवान जी से पहली मुलाक़ात । उन दिनों मैं साइंस कालेज का विद्यार्थी था। भिलाई से रायपुर आए हमें दो चार साल ही हुए थे। साइंस कालेज के होस्टल से निकलकर मै माँ व भाई-बहन के साथ शहर की पुरानी बस्ती में रहने लगा था। शहर अपरिचित, लोग अपरिचित। परिचित थे तो रम्मू भैया यानी रामनारायण श्रीवास्तव व नई दुनिया जो बाद में देशबंधु बना। रम्मू भैया एक तरह से लोकल अभिभावक थे हमारे। रोज़ सुबह-सुबह उनके घर दौड़ लगाता था। बहुत हँसमुख। उन्होंने पिताजी के साथ नागपुर में ' नया ख़ून' साप्ताहिक में काम किया था। बहुत छोटा था पर उस अखबार के दफ़्तर में मैंने उन्हें काम करते देखा था। बरसों बाद रायपुर में उनसे मुलाक़ात हुई। नागपुर का परिचय सहज आत्मीयता में बदल गया। लोगों से मेल-मुलाक़ात कराने वे कई बार मुझे साथ ले जाते थे। वे बडे भाई जैसे थे। ज़िंदादिल। मैंने उन्हे उदास कभी नहीं देखा। एक दिन वे मुझे अपने साथ नवीन बाज़ार ले गए। नगर निगम का यह नया- नया व्यावसायिक काम्पलेक्स था। इसी बाज़ार के नीचे के फ़्लोर पर एक स्टूडियो में वे मुझे ले गए। दीवान स्टूडियो में घुसते ही एक बेहद मोटी सी आवाज़ ने रम्मू भैया का स्वागत किया-आ गया रम्मू । आओ, भाई आओ। तो यह थे बसंत दीवान। उँचे पूरे। अच्छा डील -डौल लेकिन खुरदरा चेहरा जिनकी बड़ी बड़ी आँखें डरा भी सकती थी व स्नेह का सैलाब भी ला सकती थी। रम्मू भैया ने परिचय कराया- बसंत, दिवाकर से मिलो, मुक्तिबोध जी का बेटा। मेरे साथ नई दुनिया में है। बसंत दीवान जी ने मुझ पर एक उड़ती सी नज़र डाली और मेरी उपस्थिति को लगभग नज़रअंदाज़ करते हुए रम्मू भैया से बातचीत में लग गए। उनकी ठंडी प्रतिक्रिया से मुझे कोई कोफ़्त नहीं हुई। मैं चुपचाप बैठा रहा। उनकी बातचीत सुनता रहा जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसमें मेरी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रम्मू भैया के साथ इस मुलाक़ात के पूर्व मैंने उनके बारे सुन रखा था कि वे अच्छे मंचीय कवि है और बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र। बस यह छोटी सी मुलाक़ात यहीं तक सीमित रही। परिचय का दायरा आगे बढ़ाने फिर कोई संयोग हाथ नहीं लगा। हालांकि यदा-कदा किसी न किसी कार्यक्रम में हम टकराते रहे पर मामला दुआ सलाम तक ही सीमित रहा। इसे प्रगाढ़ करने की न तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई न उन्हे। इसलिए उनके स्वभाव व प्रकृति के बारे में मैं कुछ जान नहीं सका। लेकिन कवि के रूप में उनकी ख्याति से मै अनजान नहीं था। लिहाज़ा मन में सहज श्रद्धा व आदर का भाव स्वाभाविक था जो हमेशा कायम रहा।

दीवान जी को निकट से जानने का अवसर तब मिला जब वे प्रेस फ़ोटोग्राफ़र बन गए। मै वर्ष 1992 में दैनिक भास्कर से बतौर विशेष संवाददाता जुड़ा। चंद महीनों बाद ही एक दिन एकाएक बसंत दीवान दफ़्तर में मेरे सामने नमूदार हो गए। उन्होंने कहा - आज से मै तुम्हारे साथ काम करूँगा। मै अचकचा गया यह सुनकर। दीवान जी जैसा बहुत सीनियर, कलावंत व प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जिनका अच्छा ख़ासा स्टूडियो है, अच्छा नाम है, नौकरी करे? कुछ समझ मे नहीं आया। लेकिन मै मन ही मन बहुत ख़ुश हुआ कि उनके विराट अनुभव का लाभ दैनिक भास्कर को मिलेगा जिसकी आसमान को छूने की कोशिशें शुरू हो गई थी। साथ मे काम करने का एक बड़ा फ़ायदा मुझे भी मिलने वाला था, फ़ोटो तकनीक की बारीकियों को समझने व दीवानजी को गहराई से जानने का।

भास्कर में सिटी फ़ोटोग्राफ़रों की टीम थी। सभी युवा जिनके हाथों में कैमरा अभी-अभी ही आया था। यानी किसी को कोई ख़ास अनुभव नहीं था। दीवान जी के सामने एक तरह से बच्चे। इन बच्चों के साथ काम करने की स्थिति दीवान जी के लिए असहज हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अपनी वरिष्ठता का,अपने प्रोफेशनिलिज्म एप्रोज का, अपने हुनर का उन्हें कोई गुमान नहीं था। कोई घमंड नहीं था। वे हर किसी के साथ सहज स्वाभाविक थे। पेशे में जूनियर सीनियर का भेद नहीं करते थे। इसलिए दैनिक भास्कर में जूनियर फ़ोटोग्राफ़रों के साथ काम करने का उन्हे आनंद ही हुआ। शागिर्दों को हुनर व अनुभव बांटने का आनंद । उनके साथ कार्य करते हुए मैंने महसूस किया कि दीवान जी सरल ह्रदय हैं , उन्मुक्त, मिलनसार व दिल की हर बात ज़बान पर लाने वाले व्यक्ति। कही कोई दुराव-छिपाव नहीं। एकदम पारदर्शी। शुरू में मुझे उन्हे एसाइनमेंट देने में संकोच होता था। उम्र व अनुभव में मुझसे काफी बडे। इस असहजता को उन्होंने भाँपा और ख़ुद ही एसाइनमेंट माँगने लगे। आज कहाँ जाना है, कौन सा कार्यक्रम कवर करना है। रोज़ाना की मीटिंग में सबसे पहले, समय पर वे पहुँच जाते थे और दिनभर की भागादौडी के बाद सबसे ज़्यादा फ़ोटो वे ही लेकर आते थे। ज़ाहिर है उनके फ़ोटो तकनीकि दृष्टि से परफ़ेक्ट हुआ करते थे। भास्कर ने ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ की अखबारी दुनिया को पाठकीय दृष्टि से विजुअल के महत्व से परिचित कराया था, जीवंत फ़ोटोग्राफ़ कैसा असर डालते हैं, अपने आप में किसी स्टोरी से कम नहीं होते, सिद्ध किया था। दैनिक भास्कर के संघर्ष के उस दौर में दीवान जी का साथ यक़ीनन बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। भास्कर ने उस दौर में और बाद के कुछ और कालखंड मे व्यक्तियों को चुनने में कोई ग़लती नहीं की थी। बसंत दीवान के रूप में उसने हीरा चुना था जिसकी चमक से न केवल हमारा अखबार वरन समूचा शेष प्रेस जगत भी कुछ समय के लिए सही,आलोकित हुआ।

दीवानजी का साथ कितने महीने रहा , याद नहीं। पर वह बहुत लंबा नहीं चला। एक दिन ख़बर मिली कि वे नहीं आएँगे। नौकरी उन्होंने छोड़ दी। कारणों का पता नहीं चला। व्यस्तता के चलते मैं उनसे मिल भी नही सका और न कारण ही पूछ पाया। एक दिन सूचना मिली कि वे अस्पताल में भरती हैं। दुर्योग ऐसा कि मै उनसे भेंट नहीं कर सका। अस्पताल नहीं जा पाया। वाक़ई आज जाएँगे , आज न सही, कल चले जाएँगे का चक्कर बड़ा विकट होता है। ऐसी टालमटोली कभी कभी बड़ा पछतावा देती है। दीवान जी के मामले में मेरे साथ ऐसा ही है। एक दिन ख़बर आई कि दीवान जी नहीं रहे। एक अजीब सी शून्यता के साथ मैंने यह दुखद ख़बर कुछ दोस्तों तक पहुँचा दी । अंतिम समय में न मिल पाने के पछतावे के साथ उस स्तब्धकारी ख़बर को मै आज भी ढो रहा हूँ। उनकी बीमारी के दिनों में उनसे न मिल पाने का अफ़सोस तब और घनीभूत हुआ जब पिछले वर्ष उनके पत्रकार-उपन्यासकार बेटे समीर दीवान ने अपने पिता की कविताओं का संकलन 'अनुगूँज' जो उन्होंने तैयार किया, की एक प्रति भेंट की। उस समय दीवान जी चेहरा आँखों के सामने आ गया और यह ख़्याल भी कि उनके चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ फ़ोटोग्राफ्स का भी कोई एल्बम आना चाहिए क्योंकि उनकी रचनात्मकता का मूल आधार फ़ोटोग्राफ़ी था। अर्थात वे कवि बाद में थे फ़ोटोग्राफ़र पहले। उनकी खींचीं तस्वीरों से रूबरू होने का मतलब होगा उनसे रूबरू होना। शायद आगे ऐसा कोई अवसर आए।

----------

(अगला अंक बुधवार 2 सितंबर को)

Comments

Post a Comment