कुछ यादें कुछ बातें - 13

फेसबुक पर 'कुछ यादें-कुछ बातें' स्मरण-श्रृंखला की आगे की कड़ियों की शुरुआत आज से हफ्ते में दो बार। इस सीरीज के प्रारंभ में परिजनों की यादों के अलावा उन संपादकों के संंबंध में अपने अनुभवों को साझा किया था जिनके मातहत मैंने विभिन्न अखबारों में काम किया। इसकी एक दर्जन कड़ियां थीं जो चंद माह पूर्व फेसबुक पर पोस्ट हुई। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारिता के इस सफरनामे में अब उन साथियों का जिक्र है जो मेरे सहकर्मी रहे। फिलहाल इनमें से कुछ के बारे में कुछ बातें , खूब मीठी किंतु हल्की कड़वी भी।

लेकिन प्रारंभ पिताजी के छोटे भाई व मेरे चाचा, मराठी के प्रख्यात कवि आलोचक शरच्चन्द्र माधव मुक्तिबोध जिनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है तथा बड़े भाई रमेश मुक्तिबोध से। इनके बाद क्रमशः कुछ अपने बारे में, पत्रकार मित्रों व साथियों के बारे में।

--------------------------------------------------------------

मेरे काका, बबन काका

_______________________

- दिवाकर मुक्तिबोध

बबन काका को गुज़रे 37 वर्ष हो गए। जब कभी उनकी याद आती है तो एक दृश्य आँखों के सामने जीवंत हो उठता है। वे मुझसे कहते नज़र आते हैं-ज़रा, तुम्हारी टिकिट तो देना। मैं चुपचाप जेब से टिकिट निकालकर उन्हें देता और वे अपने बेटे व मुझसे छोटे प्रदीप को रेलवे की वह टिकिट देकर कहते- दिवाकर की आज की यह टिकिट कैंसल कर दो और दो दिन बाद की नई ले आओ। मेरा विरोध निरर्थक रहता क्योंकि टिकिट हाथ से निकल चुकी रहती थी। मैं कसमसाकर रह जाता।

यह थे शरच्चंद्र माधव मुक्तिबोध। पिताजी के छोटे भाई। नागपुर निवासी। मराठी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक व उपन्यासकार। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत। जिस दृश्य की मैंने बात की, उल्लेख किया वह कोई नई घटना नहीं थी। अक्सर ऐसा होता ही रहता था। वे यात्राओं के मामले में उत्साही नहीं थे। इसकी एक बडी वजह दमा था जिसने अंत तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए वे इस कोशिश में रहते कि यात्रा न करनी पड़े। परिजनों के प्रति घनघोर आत्मीयता के सबब उनकी इच्छा रहती थी कि लोग उनके यहाँ आते रहे और पूरा घर खिलखिलाता रहे। यह उनका अटूट स्नेह ही था लेकिन दिक़्क़त यह थी कि दूसरे शहरों से परिवार के जो भी सदस्य उनसे मिलने, उनके घर आते, वे प्राय: अपनी मर्ज़ी से तयशुदा तिथि पर लौट नहीं सकते थे। उनके पास वापसी की टिकिट हो चाहे न हो। वे कोशिश करते थे कि लोग विशेषकर बच्चे , अधिक से अधिक समय तक घर में रूकें। उनके साथ समय बिताएँ। लोगों का साथ उन्हें अच्छा लगता था। अक्सर ऐसे ' हादसे ' छोटों के साथ पेश आते थे। आम तौर किसी की भी वापसी को दो-तीन दिन तक टालने में वे कामयाब हो जाते। यह अलग बात है कि जिन मेम्बरान की यात्राएँ टलती थीं वे कई बार मन मनमसोसकर रह जाते थे। उन्हें उनकी बात रखनी पडती थी। क्यों कि वे बडे थे, चाचा थे, भतीजों की क्या औक़ात कि उनका कहना टाले ? ना-नुकूर की गुंजाइश ही कहाँ रहती थी। मैं भी उनके इस स्नेहिल स्वभाव से परिचित था लेकिन जब वापसी टलती थी तो किंचित अखरता था हालाँकि वे कालेज की छुट्टियों के दिन हुआ करते थे अत: वक्त की कोई कमी नहीं थी। लेकिन घर लौटना, घर लौटना ही होता है। बेचैनी होती है। वह तब मिटती है जब आप अपने घर, अपने शहर लौट आते हैं। अत: टिकिट रद्द किए जाने पर कुछ समय के लिए मन उदास हो जाता था। बबन काका इसे खूब समझते थे लिहाजा हमारा मन बहलाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते थे और उनके इस प्रयत्न में लंबी बातचीत अनिवार्य रूप से शामिल रहती थी।

लेकिन बातचीत भी कैसी? जो मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ी।दरअसल मराठी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर वे धारा प्रवाह बोला करते और बीच-बीच में रूककर पूछा करते कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि ना में गर्दन हिलाई तो वे ही बातें पुन: सुननी पडती इसलिए मेरी हाँ ही हाँ रहती थी। वे खुश होकर बोलना जारी रखते। जितने दिन मैं उनके यहाँ रहता, रोज घंटे-दो घंटे की क्लास लगती ही थी। इसके दो कारण मुझे समझ में आए। पहला- वे मेरे गंभीर स्वभाव की वजह से मानते थे कि मैं उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनूँगा।और कुछ ग्रहण करूँगा। दूसरा- मराठी साहित्यकारों की बिरादरी में उनका मेलज़ोल कुछ कम था, इसलिए घर में बैठकें कम होती होंगी जबकि वे लंबी-लंबी बहसों के लिए तैयार रहते थे। कालेज में प्रोफ़ेसर थे , वह भी मराठी भाषा के, इसलिए निरंतर 40-50 मिनिट तक क्लास में अलग -अलग पीरियड में व्याख्यान देना रोज की बात थी। मुझे आश्चर्य होता था तेज़ दमे के बावजूद इतनी देर तक बोलने की ताकत उनमें कहाँ से आती है। बरसों से उन्हें दमे की शिकायत थी। जेब में दवा इनहेल करने वाला पम्प हमेशा पड़ा रहता था जिसे हर पाँच-दस मिनट के अंतराल में उन्हें लेना पड़ता था लेकिन दमे की वजह से उन्होंने अपना कार्य नहीं रोका। आराम नहीं किया। शंकर नगर के घर में मैंने कई बार देखा, वे कालेज जाने निकले, उनकी साँस धौंकनी की तरह चल रही है और वे उस ज़माने की छोटी दुपहिया वाहन को किक मार मारकर स्टार्ट कर रहे है। यह ग़ज़ब का आत्मबल था। मैं जानता था एस्थमा कितना भयानक होता है। बचपन से लेकर कालेज के दिनों तक मैं खुद इसका शिकार रहा। बहुत तकलीफ़देह बीमारी है यह। विशेषकर उम्रदराजी में। पर बबन काका ने इसका जिस तरह सामना किया , वह किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता था।

पचास के दशक में हम नागपुर में थे, नई शुक्रवारी व बाद में गणेशपेठ मोहल्ले में। बबन काका भी नागपुर में थे। नागपुर महाविद्यालय( मारिस कालेज ) में प्रोफ़ेसर। पूर्व में वे सपरिवार राम मंदिर गली वाले मकान में रहे व फिर शंकर नगर में। राम मंदिर वाला मकान नई शुक्रवार से नज़दीक था अत: उनके यहाँ आए दिन आना-जाना लगा ही रहता था। जब वे शंकर नगर चले गए तो यह सिलसिला कुछ कम हुआ। 1956 के बाद और भी कम क्यों कि हम नागपुर छोड़कर राजनांदगाव आ गए थे। पिताजी को दिग्विजय कालेज में हिंदी के लेक्चरर के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। किलो मीटर की दृष्टि से नागपुर की दूरी बढ़ गई थी पर गर्मियों की छुट्टियों में काका व उनका परिवार राजनांदगाव पहुँच जाता। वे कुछ रोज ठहरकर लौट जाते जबकि उनके बेटे व हमारे चचरे भाई जो सगे से भी बढ़कर हैं, रूके रहते। राजीव मेरे हमउम्र हैं।

पिताजी चार भाई थे-गजानन, शरच्चंद्र ,वसंत व चंद्रकांत। पिताजी को हम बाबू साहेब कहते थे और शरच्चंद्र जी बबन काका। ये नाम दादा-दादी के दिए हुए थे। चूँकि दोनों भाई बडी अवधि तक नागपुर में रहे अत: परिवारों के बीच निकटता अधिक रही और वह आज भी है। पर अच्छी बात यह थी कि दादा-दादी चूँकि अपने चारों बेटों के यहाँ, कभी नागपुर, कभी इंदौर, कभी उज्जैन, कभी जबलपुर तो कभी राजनांदगाँव यानी जिस शहर में जो बेटे रहे, वहाँ वे आते-जाते रहते थे अत: उनसे मिलने सभी का एक -दूसरे के यहां जाना होता ही था। कह सकते हैं कि परिवार संयुक्त नहीं था पर संयुक्त से कम भी नहीं था। रिश्तों की यह डोरी आज भी मज़बूती के साथ बंधी हुई है जबकि हमारी पीढ़ी बुढ़ा गई है , दूसरी प्रौढ़ता की ओर बढ रही है। और तीसरी अवतरित हो चुकी है।

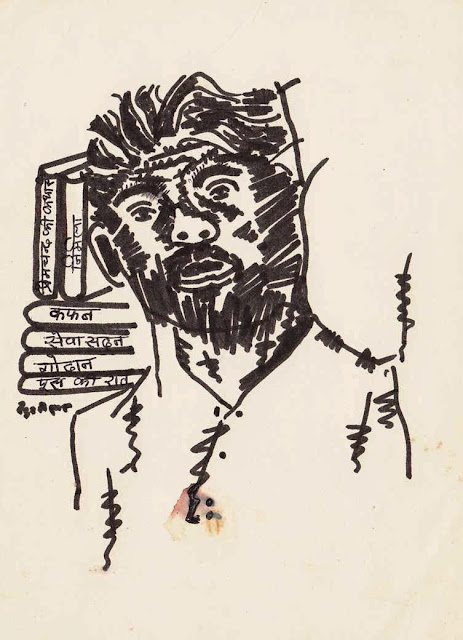

बबन काका बहुत सीधे-सरल , हँसमुख और बातूनी थे। उनके चार कविता संग्रह व तीन उपन्यास है। इनमें क्षिप्रा बहुत प्रसिद्ध है किंतु उन्हें वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनकी आलोचनात्मक कृति ' सृष्टि, सौंदर्य व साहित्य मूल्य ' को मिला। उनके साहित्य पर बात करना मेरे बस में नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ और हिंदी साहित्य का अच्छा पाठक। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मराठी में लिखने व पढ़ने में मुझे भारी दिक़्क़त है। घर में मराठी बोलते ज़रूर हैं पर लिखना-पढ़ना दुष्कर। बहुत मुश्किल से उपन्यास क्षिप्रा को पढ़ पाया। मुद्दे की बात यह है कि मैं उनके साहित्य से बहुत दूर हूँ। इसलिए जब बबन काका मराठी साहित्य की विभिन्न धाराओं को समझाने का प्रयत्न करते तो वह भैंस के आगे बीन बजाने जैसा रहता था। अलबत्ता जब पिताजी व बबन काका मिलते थे तो बातचीत में घंटों निकल जाते। नागपुर में पचास के उस दशक में मैं बचपन के गलियारे में चहल-कदमी कर रहा था लिहाज़ा उनकी बातचीत से मुझे कोई सरोकार नहीं था। पर होश सम्हालने के बाद यह सहज अनुमानित था कि चूँकि दोनों कवि, लेखक व आलोचक थे अत: दोनों के मध्य पारिवारिक चर्चा कम साहित्यिक बहस ज्यादा हुआ करती होंगी। काका प्रख्यात साहित्यकार पु. ल. देशपांडे से काफी प्रभावित थे। उन्हें महान व अपना प्रिय कवि कवि मानते थे। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझसे बातचीत के दौरान अक्सर वे उनकी कविताओं का ज़िक्र किया करते थे।

बबन काका से अंतिम मुलाक़ात कब हुई, याद नहीं। 2 नवंबर 1984 का उनका निधन हुआ। यह वह समय था जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या की वजह से उपजे आक्रोश को झेल रहा था। चारों तरफ हिंसा , आगज़नी व कर्फ़्यू का साया था लिहाजा नागपुर जाना नहीं हो सका। इसलिए जब अंतिम मुलाक़ात याद करने की कोशिश करता हूँ तो वे तमाम दिन याद आ जाते हैं जो बचपन से लेकर युवावस्था तक टुकड़ों-टुकड़ों में उनके साथ गुज़रे थे, उनके साथ बातचीत करते हुए। लेकिन अंतिम मुलाक़ात का दिन या तिथि याद नहीं आती। पर इससे क्या ? उनका हँसता-मुस्कुराता चेहरा आँखों में , मन की आँखों में हमेशा झिलमिलाता जो रहता है। जब कभी पलके बंद करो तो औरों के साथ वे भी हाज़िर। उनकी स्मृतियाँ हाज़िर।

-----/-------/---

(अगली कड़ी शनिवार 18 सितंबर को)

Comments

Post a Comment