कुछ यादें कुछ बातें-17

-दिवाकर मुक्तिबोध

पत्रकारिता को पेशा बनाऊँगा, सोचा नहीं था। कह सकते हैं इस क्षेत्र में अनायास आ गया। जब भिलाई से हायर सेकेंडरी कर रहा था, तीन बातें सोची थीं। एक -भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी नहीं करूंगा, दो- केमिस्ट्री में एमएससी करूँगा और तीसरी बात- शैक्षणिक कार्य नहीं करूंगा। पर जैसा सोचा था, वैसा नहीं हो पाया। भिलाई से दूर रहने का खास कारण नहीं था। यह नगर पचास साल पहले भी खूबसूरत था। इन वर्षों में सर्वत्र हरियाली बिछ जाने के कारण वह अब और भी सुंदर हो गया है। पर साठ के उस दशक में सन्नाटे में डूबा हुआ यह शहर जहां चहल-पहल सिर्फ़ बाजारों में नजर आती थीं, मुझे अजीब सा लगता था। उदास-उदास सा। शहर की उदासीनता मुझे पसंद नहीं थी। मैं जीवंतता चाहता था। इसलिए तय किया भिलाई में नहीं रहूँगा। यह संकल्प तो पूरा हो गया पर शेष दोनों नहीं हो पाए। एमएससी नहीं कर सका और स्कूल टीचर या प्रोफेसर न बनने का प्रण भी धराशायी हो गया। दरअसल आप जैसा सोचते हैं, हर बार वैसा घटता नहीं है अतः जिंदगी की गाडी प्रायः किसी और मोड पर पहुंच जाती है। मेरी भी गाडी कुछ स्टेशनों पर रूकती हुई अंतत: पत्रकारिता के प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद स्थायी तौर पर ठहर गई।

जैसा कि कहा जाता है, जो कुछ घटित होता है, वह अच्छे के लिए भी होता है। इस आशावादी दृष्टिकोण का मैं इसलिए कायल हूँ क्योंकि पत्रकारिता में प्रवेश अच्छा ही रहा। बहुत अच्छा। यह एक ऐसे नशे की तरह है जो सहज उतरता नहीं और ऐसा लगने लगता है कि इसके बिना जिंदगी नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। हालांकि एक समय था जब मैं पत्रकारिता के बारे में सोच नहीं सकता था। वजह थी मेरी त्रुटि पूर्ण हिन्दी। मुझे मालूम था अखबार में काम करने के लिए पहली शर्त है भाषा ज्ञान। भाषा का अच्छा ज्ञान। अच्छी शैली। मेरी नहीं थी। लेकिन जब देशबन्धु (तब नई दुनिया) में मेरे नाम के साथ एक खेल समीक्षा छपी तब कुछ भरोसा हुआ कि हिन्दी में एकदम कमजोर नहीं हूँ। लिख सकता हूँ। यह बात 1968-69 की है। तब मैं साइंस कालेज रायपुर में था, बीएससी कर रहा था।

नागपुर में पहली व दूसरी के बाद कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा आठवीं तक पढाई राजनांदगांव में हुई और चूंकि यह शहर हाकी की नर्सरी रहा है अत: इस खेल के प्रति बल्कि यूं कहे अन्य खेलों के प्रति मेरी दिलचस्पी जागृत हुई। राजनांदगांव में शायद ही कोई बच्चा ऐसा रहा होगा जो हाकी न खेलता हो। उस समय भी हाकी स्टिक खरीदना महंगा शौक था लिहाजा हम , साधारण घरों के लडके घर के लिए लकडी टाल से जो जलाऊ लकडियाँ खरीदते थे, उनमें ऐसी लकडी ढूंढते थे जिसका एक सिरा हाकी की तरह मुडा हुआ हो। मैं भी यही करता था। यह हमारी हाकी स्टिक हुआ करती थी। साइंस कालेज में आने के बाद हाकी से नाता लगभग छूट सा गया लेकिन खेलों की रपट पढने में दिलचस्पी जागृत हुई। मुझे याद है , नई दुनिया में संपादकीय पृष्ठ पर मैंने पाकिस्तान दौरे पर गई भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर प्रभाष जोशी जी का लेख पढा था। वह इतना जबरदस्त था, इतना मोहित करने वाला कि मैंने उसे दुबारा-तिबारा पढा व अखबार की कतरन रख ली। प्रभाषजी का यह लेख इतना प्रेरणास्पद था कि इच्छा हुई कि खुद भी कुछ लिखूं। सो एक अंतरराष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट जो उन दिनों चल ही रहा था, पर मैंने एक लेख जो विश्लेषण जैसा था, लिखा। उम्मीद नहीं थी कि वह छपेगा फिर भी उसे नई दुनिया में दे आया। उन दिनों इस अखबार का दफ्तर बूढा तालाब के पास, सदानी चौक की ओर जाने वाली सडक पर हुआ करता था।

इस अखबार में रामनारायण श्रीवास्तव यानी रम्मू भैया हुआ करते थे। 1967 में जब हम भिलाई से रायपुर आए तो इस शहर के परिचितों में वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हम नागपुर में रामनारायण श्रीवास्तव के नाम से जानते थे और जो पिताजी के साथ साप्ताहिक नया खून में काम कर चुके थे। हिंदी के लब्धप्रतिष्ठित कवि व आलोचक प्रमोद वर्मा जी जब शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर स्थानांतरित होकर आए तो वे दूसरे व्यक्ति थे जिनसे घरोबा था। जुलाई 1967 में रायपुर आने पर पहली मुलाकात रम्मू भैया से ही हुई। संयोगवश उनका घर हमारे घर के निकट ही था। वे महामाया पारा स्थित वोरा निवास में रहते थे। चूंकि वे नई दुनिया में थे इसलिए अपना पहला लेख उन्हें दे आया। जब वह अगले दिन अंतिम पृष्ठ पर नाम सहित छप गया तो उसका आनंद अलग ही था। पर सबसे बडी बात थी, इसके छपने से मेरा आत्मविश्वास बढा था, अपनी अधकचरी हिन्दी का भय मन से निकल गया था। बस इसी क्षण से पत्रकारिता की ओर मैंने कदम बढा लिए थे।

एक लेख क्या छपा, मन कुलबुलाने लग गया।

1969 में देशबन्धु में कदम रखने के पूर्व एक और वरिष्ठ पत्रकार से परिचित हो गया था- सत्येन्द्र गुमाश्ता जी से। दुबले-पतले , सामान्य कद से कुछ ऊंचे। उनके गोरे-नारे चेहरे पर मुस्कान क्वचित ही खिलती थी। धीर गंभीर व कम बोलने वाले शख्स थे। रम्मू भैया के घर के सामने ही वे रहते थे। इसलिये सुबह के समय वे प्रायः उनके यहाँ नजर आते थे। यहां जब कभी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे नजरअंदाज ही किया। हालांकि बाद में मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और तब मैंने जाना कि वे बाहर से कठोर पर भीतर से बहुत कोमल हैं। बहरहाल बूढापारा कार्यालय में जब मैं अपनी खेल समीक्षा रम्मू भैया को देने गया तब उन्होंने जिस सुदर्शन युवक से मुलाकात करवाई वे ललित सुरजन थे। रम्मू भैया ने मेरा परिचय पिताजी के नाम का उल्लेख करते हुए दिया। पिताजी का नाम सुनकर उनके मन में मेरे प्रति जो भाव जागृत हुआ वह मुझे उनके चेहरे पर नजर आया। परिचय जानकर वे बेहद प्रसन्न हुए। यह प्रसन्नता बाद की प्रत्येक मुलाकातों में कायम रही। पिताजी को शायद उन्होंने न देखा हो, मुलाकात न हुई हो पर उनकी कविताएं ,उनका साहित्य उन्हें अचंभित करता था, बहुत प्रभावित करता था। इसलिए मेरे प्रति उनका स्नेह हमेशा बना रहा। यह मेरी खुशकिस्मती थी ऐसा स्नेह एक बडे कवि लेखक का पुत्र होने के नाते, उनके मुरीदों व उनके प्रशंसकों से मुझे हमेशा मिलता रहा जिनमें मेरे संपादकगण भी शामिल हैं। उनमें से अनेक अब जीवित नहीं हैं लेकिन उनकी स्मृतियां मुझ पर प्रेम बरसाती रहती हैं और जो मेरे जीवन का आधार है।

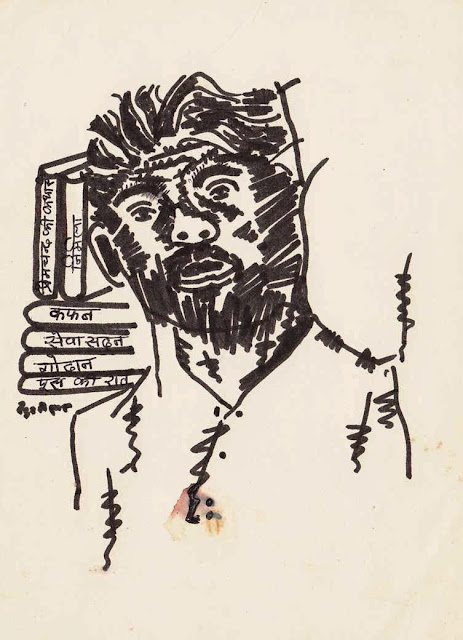

1969-70 का वह समय। अपने बारे में कहूँ तो मैं कम समझ व बुद्धि का छात्र जिसका सामान्य ज्ञान भी कमजोर था। जिसे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी और जो दैनिक अखबार भी पढता नहीं था। लेकिन एक शौक जरूर था, पढने का। किताबी ज्ञान के अलावा किस्से कहानियों में मन बहुत रमा करता था। स्कूल- कालेज की किताबों के पन्ने पलटने के बाद उपन्यासों की दुनिया में खो जाता था। उस दौर के महान उपन्यासकार जिनकी महानता सर्वकालिक हैं, प्रेमचंद, के एम मुंशी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, विमल मित्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू देवकीनंदन खत्री, शरतचंद्र चटर्जी, बंकिमचंद्र चटोपाध्याय , नीहार रंजन गुप्त, यशपाल, अनंत गोपाल शेवड़े , कृष्ण चंदर, धर्मवीर भारती ,भगवती चरण वर्मा आदि के प्रायः सभी उपन्यास पढे ही थे, रहस्य-रोमांच व ऐयारी की दुनिया भी खूब पसंद आती थीं जिसे तब व अभी भी लुगदी साहित्य कहा जाता है। कुशवाहा कांत, प्यारेलाल आवारा, प्रेम वाजपेयी, गुलशन नंदा , गुरुदत्त , नानक सिंह आदि के रोमांटिक नावेल व ओमप्रकाश शर्मा, सुरेन्द्र मोहन पाठक, इब्ने सफी बीए, निरंजन चौधरी, वेदप्रकाश काम्बोज ,जेम्स हेडली चेइज, सर आर्थर कानन डायल जैसे जासूसी कथाओं के लेखक भी मेरे प्रिय थे। इन्हें भी खूब पढा। तरह-तरह की पृष्ठभूमि के उपन्यासों की यह दुनिया मुझे बहुत भाती थी। लेकिन इसमें भी कतई शक नहीं कि बचपन से युवावस्था तक इतना सारा पढने के बावजूद मैं हिन्दी का अल्प ज्ञानी ही रहा। पर अखबारों में काम करने से हिंदी सुधरी, भाषा शैली भी ठीक हुई। अनुभव बढा व घटनाओं को पत्रकार की नजर से देखने-समझने की दृष्टि भी विकसित हुई ।

उस दिन रेल्वे स्टेशन इलाके में रूढावाल जी की पुरानी दो मंजिला इमारत में लकडी की सीढियां चढते हुए दिल धक-धक कर रहा था। मन में तनाव था। तब देशबंधु नयी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अखबार में काम करने की बात मैंने रम्मू भैया से की थी। उन्होंने कहा था-आ जाओ। इस संबंध में ललित जी को सूचित किया गया था या नही, नहीं मालूम पर समाचार पत्रों में नौकरियां आसानी से मिल जाया करती थी। वह एक तरह से वह पार्ट टाइम पत्रकारों का भी जमाना था यानी संपादकीय विभाग में पार्टटाइम नौकरी मिल जाया करती थी। मुझे भी मिल गई। किसी ने नहीं पूछा कि कालेज की पढाई व प्रेस की नौकरी के बीच तालमेल कैसे बिठाओगे,? मुझे अपने यहां देखकर ललित जी तो खैर बहुत खुश हुए। उनसे हुई दो चार बातों से मन हल्का हुआ। प्रेस में उन्हें व रम्मू भैया को छोड़ मेरे लिए सभी अजनबी थे। यहां पहला परिचय हुआ राजनारायण मिश्र जी से। मुझे इन्हीं के हवाले किया गया। वे डाक ( प्राविंशियल ) की खबरें संपादित करते थे। अधेड वय के राजनारायण जी से पहली ही मुलाकात में आत्मीयता महसूस हुई जो धीरे धीरे प्रगाढ़ता में बदल गई। पत्रकारिता का श्रीगणेश अच्छा हुआ था। काबिल गुरु व श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिल जाए तो इससे अच्छी बात औंर क्या हो सकती थी ? इस मायने में मैं भाग्यशाली रहा। साढे चार दशक के सफर में मुझे स्वभाव व व्यवहार से बहुत अच्छे , विद्वान वरिष्ठ गुरूजन व स्नेही सहयोगी मिले जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, संबल दिया।

----------

(अगली कड़ी शनिवार 2 अक्टूबर को)

Comments

Post a Comment