मुक्तिबोध:प्रतिदिन (भाग-20)

आत्म -वक्तव्य : एक

उन दिनों भी एक मानसिक संघर्ष था। एक ओर, हिन्दी का यह नवीन सौंदर्य -काव्य था, तो दूसरी ओर मेरे बाल-मन पर मराठी साहित्य के अधिक मानवतामय उपन्यास-लोक का भी सुकुमार परंतु तीव्र प्रभाव था। तॉलसतॉय के मानवीय समस्या संबंधी उपन्यास या महादेवी वर्मा? समय का प्रभाव कहिए या वय की माँग, या दोनों, मैंने हिंदी के सौंदर्य -लोक को ही अपना क्षेत्र चुना, और मन की दूसरी माँग वैसे ही पीछे रह गयी जैसे अपने आत्मीय राह में पीछे रहकर भी साथ चलते हैं।

मेरे बाल-मन की पहली भूख सौंदर्य, और दूसरी विश्व मानव का सुख-दुख-इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी। इसका स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान मुझे किसी से न मिला। परिणाम था कि इन अनेक आंतरिक द्वन्दों के कारण एक ही काव्य विषय नहीं रह सका। जीवन के एक ही बाज़ू को लेकर मैं कोई सर्वाश्लेष दर्शन की मीनार खड़ी न कर सका। साथ ही जिज्ञासा के विस्तार के कारण कथा की ओर मेरी प्रवृत्ति बढ़ गयी। इसका द्वन्द मन में पहले से ही था। कहानी लेखन आरंभ करते ही मुझे अनुभव हुआ कि कथा-तत्व मेरे उतना ही समीप है जितना काव्य। परंतु कहानियाँ मैं बहुत ही थोड़ी लिखता था, अब भी कम लिखता हूँ। परिणामत: काव्य को मैं उतना ही समीप रखने लगा जितना कि स्पंदन। इसीलिए काव्य के व्यापक करने की, अपनी जीवन सीमा से उसकी सीमा को मिला देने की, चाह दुर्निवार होने लगी। और मेरे काव्य का प्रवाह बदला।

(तारसप्तक 1944 में प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

आत्म - वक्तव्य : दो

क्रमश : मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ। शुजालपुर में पहले-पहले मैंने कथा-तत्व के संबंध में आत्म-विश्वास पाया। दूसरे अपने काव्य की अस्पष्टता पर मेरी दृष्टि गयी। तीसरे नये विकास-पथ की तलाश हुई।

यहाँ यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं कि मेरी हर विकास स्थिति में मुझे घोर असंतोष रहा, और है। मानसिक द्वन्द मेरे व्यक्तित्व में बद्धमूल है। यह मैं निकटता से अनुभव करता आ रहा हूँ कि जिस भी क्षेत्र में मैं हूँ , वह स्वयं अपूर्ण है और उसका ठीक-ठीक प्रकटीकरण भी नहीं हो रहा है। फलत: गुप्त अशांति मन के अंदर घर किये रहती है।

(तारसपतक ( 1944) में प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

आत्म -वक्तव्य : तीन

मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ , जिसे अपने गली-कूचे में रहनेवालों का स्नेह प्राप्त हुआ। वे मेरी ही भाँति छोटी -छोटी हस्तियाँ हैं। किन्तु उनके पेचीदा संघर्ष, अथाह प्रेम करने का उनका हार्दिक सामथ्र्य, और बौद्धिक जिज्ञासा के साथ ही साथ, उनकी साहसिक पहल, उनकी रोमैन्टिक कल्पना, उनकी राजनैतिक आशा- आकांक्षाएं, उनके समाजनैतिक स्वप्न मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मेरी परिस्थिति अब विस्तृत हो गयी , वह फैलकर मैदान बन गयी, मैदान बनकर फैलती हुई वह पूरी पृथ्वी बन गयी। मेरी चहारदीवारी अब पीछे-पीछे हटने लगी और क्षितिज में विलीन होते हुई दिखायी दी। चेहरे अब सुंदर हो उठे। मनोहर ज्योति से चमकती हुई आँखें अब मुझसे बातचीत करने लगीं। उनमें से एक अरूण दीप्तिमान मुख ने मेरे व्यक्तित्व पर लगे हुए ज़माने के रहे -सहे कीचड़ को भी धो डाला। मैं एक बारगी मुक्त और स्वतन्त्र हो उठा।

यह एक नया जीवन वास्तव था। इस वास्तव में संघर्षशील मनुष्य की अनगिनत परिस्थितियां, मन : स्थितियाँ और वस्तु - स्थितियाँ थीं। उन्हें कुछ व्यापक सामान्यीकरणों में डालकर काव्य -रूप देने की आवश्यकता थी। मैंने उस दिशा में शक्ति -भर कोशिश की है। प्रदीर्घ कविताएँ उसी की उपज हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे इसी काव्य -प्रकार को और भी अधिक सुधारूँ। उसमें अधिक दीप्ति और प्रकाश लाऊँ। मैंने इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर एक लंबी प्रणय -संबंधी कविता भी लिखी है।

यह बात संदेह से परे है कि सच्चा आशावाद मनुष्य की ज्वलंत वास्तविक ऊष्मा से उत्पन्न होता है, केवल भविष्य - स्वप्न से नहीं।

(तारसप्तक के दूसरे संस्करण के लिए लिखा गया किन्तु अप्रकाशित वक्तव्य, रचनाकाल संभवत: 1963-64, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

नयी कविता और आधुनिक भाव बोध-1

छत्तीसगढ़ नयी कविता के क्षेत्र में भी उर्वर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में स्व. सतीश चौबे की कुछ कविताओं ने ही हिन्दी संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आज इसी छत्तीसगढ़ के श्रीकांत वर्मा नयी कविता के क्षेत्र में नवीन उपलब्धियां प्रस्तुत कर रहे हैं। हिन्दी काव्य -जगत उनसे पूर्णत: परिचित है। नाम गिनाना ख़तरे से ख़ाली नहीं हैं क्योंकि बहुत से नाम छूट भी सकते हैं। किन्तु हरि ठाकुर का नाम भुलाना नहीं चाहूँगा, जिनके अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप 'नये स्वर' नामक दो काव्य -संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें नयी काव्य - प्रवृत्ति को विशेष स्थान दिया गया। आज श्री नारायण लाल परमार, श्री विश्वेन्द्र नाथ ठाकुर तथा मेरे अन्य मित्र इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह इस बात का सूचक है कि छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र नयी काव्य -धारा से पूर्णत: परिचित है।

(नये स्वर, अप्रैल 1956 में प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

नयी कविता और आधुनिक भाव बोध-2

दुनिया छोटी होती जा रही है। राष्ट्रीयता के भाव अन्तराष्ट्रीयता से अलग नहीं किये जा सकते। नयी कला , नयी कविता, स्वयं एक अन्तरराष्ट्रीय वस्तु हो गयी है। किन्तु अपनी भूमि और अपने देश की मिट्टी में रंगकर ही विश्वासत्मक हुआ जा सकता है, नहीं तो नहीं।

(नये स्वर 1956 में प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

हिन्दी -काव्य की नयी धारा

दूसरा सप्तक का स्वर तारसप्तक से निराला है। एक तो यह कि तारसप्तक के लेखकों की जवानी साहित्यिक -रोमैन्टिक छायावाद में निकल गयी थी। उनके सम्मुख जीवन के प्रश्न, समस्याएँ, प्रमुख थीं। दूसरा सप्तक वालों की सौन्दर्य-प्रेम भावनाएँ नये ढंग से सम्मुख आयीं। नये ढंग की कविता को उनकी यह सबसे बड़ी देन है। नौजवानी में ही उनको पके-पकाये रूप मेँ प्रगतिवादी अथवा कोई अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिल गया था। छंद, भाव, भाषा, शैली सभी उन्हें तैयार मिले। इसके लिए उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, न बौद्धिक, न हार्दिक। इसलिए उनकी कला अधिक सुखात्मक और सौंदर्यमयी हुई। किन्तु उन्होंने जीवन के संबंध में प्रश्न नहीं उठाये, जो तार सप्तक वालों ने खड़े किये थे। तार सप्तक वाले मंजि़ल -दर मंजि़ल इतने आगे बढ़ गये कि उसमें संग्रहीत कविताओं से उनकी आज की काव्य -स्थित का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(संभावित रचनाकाल 1955ा-57, किसी पत्रिका में प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

रचनाकार का मानवतावाद

जनमत और लोकाभिरूचि बनाने का ठेका जहाँ उच्च - सम्पन्न वर्गों ने ले लिया है, वहाँ किसी भी बात की परिभाषा जो उनकी दी हुई होती है, ख़ूब चलती है। और उस परिभाषा को विश्वविद्यालयों से लेकर छोटे-मोटे प्रकाशकों तक में इस तरह स्वीकृत करा लिया जाता है कि जिससे उसी के माप-नाप चल पड़ते हैं। संक्षेप में एक भाव-प्रवाह, विचारधारा, सत्य और सत्यांश के विरूद्ध मनोग्रन्थियां स्थापित करा दी जाती है। कलाकार या तो इस तरह की मनोग्रन्थियों का स्वयं शिकार हो जाता है, और अपनी जि़ंदगी के एक हिस्से को अभिव्यक्ति के क्षेत्र से निकालकर फेंक देता है, अथवा यदि वह बहुत ही आतुर है तो चुपचाप लिखता जाता है, छपाता नहीं, छिपाता है, और बाह्य प्रोत्साहन के अभाव में बहुत बार वह रचनाएँ अधूरी छोड़ देता है।

(संभावित रचनाकाल 1959-64 के बीच, नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र व रचनावली में संकलित )

************************************************************************************************************************************************************************

शेक्सपियर से एक मुठभेड़

शेक्सपियर ने इटली, डेनमार्क आदि देशों की कहानियाँ लीं (स्वदेश की कहानियाँ भी लीं) और नाटकीय चित्र खड़े किये। किन्तु, पात्रों का विकास उसने जिस ढंग से किया उससे यहीं साबित हुआ कि लेखक के अनुसार चरित्र ही पात्र का भक्तिव्य है अर्थात व्यक्ति का भाग्य उसके अपने चरित्र से उत्पन्न होता है।

शेक्सपियर यह नहीं जानता था कि वह एक क्रांतिकारी विचार सामने रख रहा है । शॉ के समान वह 'विचारक' नहीं था। उन दिनों मनुष्य-सत्ता के बाहर किसी शक्ति की कल्पना की जाती थी जो व्यक्ति का भाग्य-निर्माण करता हो। ऐसी स्थिति में शेक्सपियर का यह विचार कि मनुष्य के भक्तिव्य की निर्णायिका शक्ति उसके भीतर है, निश्चय ही महत्वपूर्ण है ।

यदि चरित्र ही भाग्य की निर्णायक शक्ति है तो, अनुमानत:, हम इस बात पर आते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा और शक्तिशाली है, उसका भाग्य भी ऊँचा होना चाहिए।

विचारों की दुनिया में हम शेक्सपियर को बहुत पीछे छोड़ चुके है। आज हम व्यक्ति के भाग्य को समाज के मत्थे मढ़कर छुटकारा पा लेते हैं। स्थिति-परिस्थिति पर लांछन लगाकर, हम व्यक्ति के भाग्य की अंतिम व्याख्या कर डालते हैं। क्या हमारी यह व्याख्या ग़लत है? यहीं शेक्सपियर से मेरी बहस छिड़ जाती है।

(अपूर्ण, संभावित रचनाकाल , 1950-51, रचनावली खंड 5, द्वितीय संस्करण में पहली बार प्रकाशित)

************************************************************************************************************************************************************************

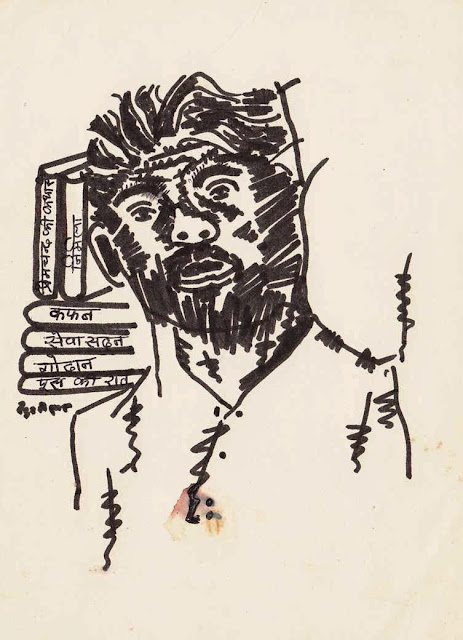

माँ ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया

मैं अपनी भावना में प्रेमचंद को माँ से अलग नहीं कर सकता। मेरी माँ सामाजिक उत्पीडऩ के विरूद्ध क्षोभ व विद्रोह से भरी हुई थी। यद्यपि वह आचरण में परम्परावादी थी, किन्तु धन और वैभवजन्य संस्कृति के आधार पर ऊँच-नीच के भेद का तिरस्कार करती थी। वह स्वयं उत्पीडि़त थी। और भावना द्वारा, स्वयं की जीवन-अनुभूति के द्वारा, माँ स्वयं प्रेमचंद के पात्रों में अपनी गणना कर लिया करती थी। मेरी ताई (माँ) अब बूढ़ी हो गयी है। उसने वस्तुत: भावना और संभावना के आधार पर मुझे प्रेमचंद पढ़ाया। इस बात को वह नहीं जानती है कि प्रेमचंद के पात्रों के मर्म का वर्णन - विवेचन करके वह अपने पुत्र के ह्रदय में किस बात का बीज बो रही है। पिताजी देवता हैं, माँ मेरी गुरू है। सामाजिक दंभ, स्वाँग, ऊँच-नीच की भावना, अन्याय और उत्पीडऩ से कभी भी समझौता न करते हुए घृणा करना उसी ने मुझे सिखाया।

(राष्ट्रभारती (1953-57) के बीच प्रकाशित, रचनावली में संकलित)

************************************************************************************************************************************************************************

कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं

तुम्हारे पास, हमारे पास,

सिफऱ् एक चीज़ है-

ईमान का डंडा है,

बुद्धि का बल्लम है,

अभय की देती है,

ह्रदय की तगारी है - तसला है

नये -नये बनाने के लिए भवन

आत्मा के ,

मनुष्य के ,

ह्रदय की तगारी में ढोते हैं हमी लोग

जीवन की गीली और

महकती हुई मिट्टी को।

जीवन-मैदानों में

लक्ष्य के शिखरों पर

नये कि़ले बनाने में

व्यस्त हैं हमी लोग

हमारा समाज यह जुटा ही रहता है।

सामाजिक महत्व की

गिलौरियां खाते हुए,

असत्य की कुर्सी पर

आराम से बैठे हुए ,

मनुष्य की त्वचाओं का पहने हुए ओवरकोट,

(संभावित रचनाकाल 1954 से 1962 तक, नयी दिशा , काव्य धारा 1955 में प्रकाशित व अंतिम संशोधन 1962। भूरी-भारी ख़ाक धूल व रचनावली खंड 2 में संकलित)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बेचैन चील

बेचैन चील !!

उस-जैसा मैं पर्यटनशील

प्यासा -प्यासा ,

देखता रहूँगा एक दमकती हुई झील

या पानी का कोरा झाँसा

जिसकी सफ़ेद चिलचिलाहटों में है अजीब

इनकार एक सूना ! !

(संभावित रचनाकाल 1960-62, रचनावली खंड 2, 'कुछ कवितांश' में संकलित)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विचार आते हैं

विचार आते हैं -

लिखते समय नहीं ,

बोझ ढोते वक्त पीठ पर ,

सिर पर उठाते समय भार

परिश्रम करते समय

चाँद उगता है व

पानी में झलमलाने लगता है

ह्रदय के पानी में।

विचार आते हैं

लिखते समय नहीं,

पत्थर ढोते वक्त

पीठ पर उठाते वक्त बोझ

साँप मारते समय पिछवाड़े

बच्चों को लेकर फचीटते वक्त ! !

पत्थर पहाड़ बन जाते हैं

नक्शे बनते हैं भौगोलिक

पीठ कच्छप बन जाते हैं

समय पृथ्वी बन जाता हैं

(संभावित रचनाकाल 1961-62, रचनावली खंड 2 'कुछ कवितांश' में संकलित)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

जि़ंदगी की कतरन

कोई मुझे समझा दे कि शादी करके कौन सुख है! मेरे दोस्तों ने शादियाँ की , घर बसाया। और ऐसी मिट्टी पलीद कर ली कि देखते ही बनता है। जि़ंदगी है या जि़ंदगी की कतरन! समझ में नहीं आता। अगर जि़ंदगी मनबहलाव है तो बाज़ आया ऐसे मनबदलाव से, क्योंकि इस तरह का मनबदलाव सिफऱ् ख़ालीपन और उदासी ही छोड़ जाता है। जीवन में यदि केन्द्र-स्थान न हो तो बड़ी भारी कोलाहल - भरी भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले हैं और यदि वह हैं तो रेगिस्तान के सुने मैदानों पर भी आपको सहचरत्व प्राप्त है और जि़ंदगी भरी- भरी है!!

(कहानी, संभावित रचनाकाल 1948-58 के बीच, रचनावली खंड तीन में संकलित)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अंधेरे में

दुनिया की कोई ऐसी कलुषता नहीं थी जिस पर उसे उलटी हो जाये - सिवाय विस्तृत सामाजिक शोषणों और उनसे उत्पन्न दंभों और आदर्शवाद के नाम पर किये गये अंध अत्याचारों, यांत्रिक नैतिकताओं और आध्यात्मिक अहंताओं की तानाशाहियों को छोड़कर। दुनिया के मध्यवर्गीय जनों के अनेकों विषों को चुपचाप वह पी गया था, और राह देख रहा था सिर्फ क्रान्ति - शक्ति की।

(कहानी, हंस में प्रकाशित, संभावित रचनाकाल 1948-58, रचनावली खंड 3 में संकलित)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ब्रह्मराक्षस का शिष्य

शिष्य उठने ही वाला था कि गुरू ने कहा, 'नहीं , नहीं, उठो मत!' और उन्होंने अपना हाथ इतना बढ़ा दिया कि वह कक्ष पार जाता हुआ, अन्य कक्ष में प्रवेश कर एक क्षण के भीतर, घी की चमचमाती लुटिया लेकर शिष्य की खिचड़ी में घी उड़ेलने लगा। शिष्य काँपकर स्तम्भित रह गया। वह गुरू के कोमल वृद्ध मुख को कठोरता से देखने लगा कि वह कौन है? मानव है या दानव? उसने आज तक गुरू के व्यवहार में कोई अप्राकृतिक चमत्कार नहीं देखा था। वह भयभीत, स्तम्भित रह गया। गुरू ने दु:खपूर्ण कोमलता से कहा, 'शिष्य! स्पष्ट कह दूँ कि मैं ब्रह्मराक्षस हूँ किन्तु फिर भी तुम्हारा गुरू हूँ। मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मथ डाला, किन्तु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य न मिल पाया कि जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसीलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गयी और मैं ब्रह्मराक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा।

तुम आये, मैंने तुम्हें बार-बार कहा लौट जाओ! कदाचित तुममें ज्ञान के लिए आवश्यक श्रम और संयम न हो। किन्तु मैंने तुम्हारी जीवनगाथा सुनी। विद्या से बैर रखने के कारण , पिता द्वारा अनेक ताडऩाओं के बावजूद, तुम गँवार रहे और बाद में माता-पिता द्वारा निकाल दिये जाने पर तुम्हारे व्यथित अहंकार ने तुम्हें ज्ञान-लोक का पथ खोज निकालने की ओर प्रवृत्त किया। मैं प्रवृत्तिवादी हूँ, साधु नहीं। सैकड़ों मील जंगल की बाधाएँ पार कर तुम काशी आये। तुम्हारे चेहरे पर जिज्ञासा का आलोक था। मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की। तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का लाया हुआ उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया। जब तक मेरा दिया तुम किसी और को न दोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं।

(कहानी, नया खून, जनवरी 1957 में प्रकाशित, रचनावली खंड तीन में संकलित)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भूत का उपचार

कविताएँ मैंने आपको इसलिए बतायी कि जब कहानी लिख न पाया तब उसका भीतर का आवेग मन में बचा रहा। भाव नहीं, विचार नहीं, कथानक नहीं, पात्र नहीं, प्रसंग नहीं। मात्र एक उद्वेग, मात्र एक आवेग। जब मैंने ये कविताएँ लिखीं तब मुझे समझ में आया कि आवेग कितना ज़ोरदार था। उसे किसी न किसी तरह अपने को प्रकट करके बिलकुल खो देना था।

(कहानी, संभावित रचनाकाल 1957, कल्पना, अगस्त 1968 में प्रकाशित, रचनावली खंड तीन मे संकलित)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

समझौता

'एक आइडिया, एक खय़ाल आँखों के सामने आया। जोकर होना क्या बुरा है! जि़ंदगी - एक बड़ा भारी मज़ाक़ है, और तो और जोकर अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सकता है। चपत जड़ सकता है। एक दूसरे को लात मार सकता है, और, फिर भी कोई दुर्भावना नहीं। वह हंस सकता है, हँसा सकता है। उसके ह्रदय में इतनी सामथ्र्य है।'

मेहरबानसिंह ने मेरी ओर अर्थ -भरी दृष्टि से देखकर कहा कि 'इसमें कोई शक नहीं कि जोकर का काम करना एक परवर्शन (अस्वाभाविक प्रवृत्ति) है! मनुष्य की सारी सभ्यता के पूरे ढाँचे चरमराकर नीचे गिर पड़ते हैं , चूर -चूर हो जाते हैं। लेकिन असभ्यता इतनी बुरी चीज़ नहीं, जितना आप समझते हैं। उसमे इंस्टिक्ट का, प्रवृत्ति का खुला खेल है, आँख-मिचौनी नहीं। लेकिन अलबत्ता , वह परवर्शन ज़रूर है। परवर्शन इसलिए नहीं कि मनुष्य परवर्ट है, वरन इसलिए कि परवर्शन के प्रति उसका विशेष आकर्षण है, या कभी-कभी हो जाता है। अपने इंस्टिक्ट के खुले खेल के लिए असभ्य व बर्बर वृत्ति के सामर्थ्य और शक्ति के प्रति खिंचाव रहना, मैं तो एक ढंग का परवरशन ही मानता हूँ।'

(कहानी, संभावित रचनाकाल 1959 के बाद, नयी कहानी, अगस्त 1967 में प्रकाशित, रचनावली खंड तीन में संकलित)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्लॉड ईथरली

उसने भौंहें समेट ली। मेरी आँखों में आँखें डालकर उसने कहना शुरू किया, 'जो आदमी आत्मा की आवाज़ कभी-कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुटटी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज़ जो लगातार सुनता है, और कहता कुछ नहीं है, वह भोला-भाला, सीधा-सादा बेवक़ूफ़ है। जो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है , वह समाज-विरोधी तत्वों में यों ही शामिल हो जाता है। लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने ज़माने में सन्त हो सकता था। आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है।'

'हमारे अपने-अपने मन-ह्रदय -मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागलखाना है, जहाँ हम उन उच्च, पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं जिससे कि धीरे-धीरे या तो वे खुद बदलकर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य, भद्र हो जायें, यानी दुरुस्त हो जायें या उसी पागलखाने में पड़े रहे।'

(कहानी, संभावित रचनाकाल 1959 के बाद, रचनावली खंड तीन में संकलित)

Comments

Post a Comment